历法

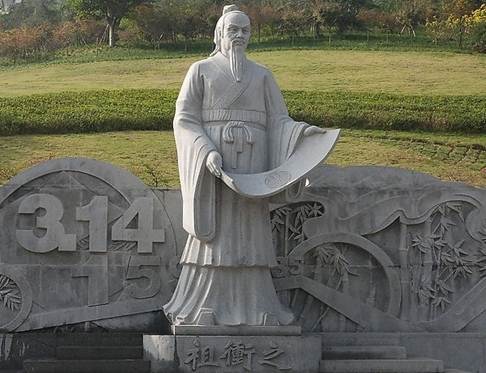

祖冲之

历法是用年、月、日等计量时间的自然单位计算时间的方法。在这里,年是指一个回归年(即365.2422日),是一年四个季节变化的周期;月是指一个朔望月(即29.5306日),是月相盈亏的周期;日是指太阳日,是昼夜交替的周期。这三者当中,日是历法的基本单位,必须保持完整,不能被分割,这是基本前提。所谓历法,简单说来,就是如何方便地协调这三种时间单位的方法,也就是安排年、月、日来计算时间的法则。

古今中外有很多种历法,几乎所有的民族和时代都有自己的历法。距离现代越近,科学技术手段也愈先进,历法也就随之愈科学。光中国从古到今使用过的历法,就有一百多种。但无论是哪种历法,都可以归入以下三大系统中:阳历、阴历、阴阳合历。这是因为计算时间,不是以地球绕太阳公转的周期为基础,就是以月亮绕地球公转的周期为基础,或者把两种周期加以协调。前者归于阳历系统,后者归于阴历系统,调和者则归于阴阳合历系统。

阳历计时是以地球绕太阳公转的周期为计算的基础的,它要求历法年和回归年(地球绕太阳公转一周的时间)基本相符合。它的计时要点是将一阳历年365日,机械地分为12个月,每月30日或31日,不过这个“月”的含义和月亮运动的周期是毫不相干的。这种历法的优点是使地球上的四季相对固定,冬夏分明,有利于人们安排生活和生产。不过也有缺点,这种历法月同月亮的运转规律毫不相干,月中之夜也许是天暗星明,两月之交却又往往满月当空,对于沿海地区计算潮汐很不方便。现在使用的公历其实就是这种阳历计时法。

阴历计时是以月亮绕地球公转的周期为基础的,要求历法月和朔望月(也就是月亮绕地球公转一周)基本符合。这种历法同地球绕太阳公转毫无关系,它的一年只有354日或355日,比回归年(365.422)少11或10日,所以阴历的新年,有时是冰天雪地的寒冬,有时是烈日炎炎的盛夏。现在一些阿拉伯国家使用的回历,多就是这种阴历。

阴阳合历计时是协调太阳、地球、月亮的运转周期的历法。它是一种综合阴、阳历优点,调和阴、阳历矛盾的历法,既要求历法月同朔望月基本相符,同时又要求历法年同回归年基本相符,所以叫阴阳合历。中国古代的各种历法和今天使用的农历,都是这种阴阳合历。

中国古代历法,所包含的内容十分丰富,大致有推算朔望月、二十四节气、闰月以及日月食和行星位置的计算等。这些内容的完善丰富经历了一个相当长的历史阶段,是随着天文学的发展逐步充实到历法中去的。这个漫长的历史阶段大致又可以分为四个时期,一是古历时期:汉武帝太初元年以前所采用的历法;二是中法时期:从汉太初元年以后,到清代初期改历为止;三是中西合法时期:从清代传教士汤若望上呈《新法历书》到辛亥革命为止;四是公历时期:1912年辛亥革命之后,孙中山先生宣布采用格里高历(即公历,又称阳历),即进入了公历时期,从新中国成立到现在,中国在采用公历的同时,为了兼顾人们生产、生活的实际需要,还使用中国传统的农历(又称阴历)。

农历是中国采用的一种传统历法,民间也有称阴历的,又名夏历、中历、旧历。它使用严格的朔望月周期来定月的长短,又添加设置闰月的办法使年的平均长度接近回归年,兼有阴历月和阳历年的性质,因此可以说在实质上它是一种阴阳合历。农历把日月合朔的日期作为月初,即初一。朔望月的平均长度接近30天,所以有的月份是30日,俗称月大;有的月份是29日,俗称月小。农历一年也是12个月,共354日或355日,比回归年短11日。因此,每十九个农历年安插七个闰月的办法加以协调。在此基础上,祖冲之认为十九年七闰的闰数过多,每二百年就要差一天,他提出了三百九十一年内一百四十四闰的新闰法。这个闰法在当时算是最精密的了。除了改革闰法以外,祖冲之在历法研究上的另一重大成就,是破天荒第一次应用了“岁差”。