大汶口居民

大汶口文化是新石器时代晚期重要的遗存之一,因其首先发现于山东省泰安县大汶口,而被命名为“大汶口文化”。

大汶口居民的生活方式,以农业生产为主,主要的农作物是粟。他们饲养猪、狗等家畜,也从事渔猎和采集。居民的村落,大多建在靠近河岸的台地,或平原地带的高地上。房屋多数属于地面建筑,但也有少数半地穴式房屋。

大汶口文化的生产工具仍以石器为主,兼有一些骨器、角器和蚌器。石器有铲、斧、刀、矛等,有的石铲和石斧钻有圆孔,还有一些带柄石铲和石锛。

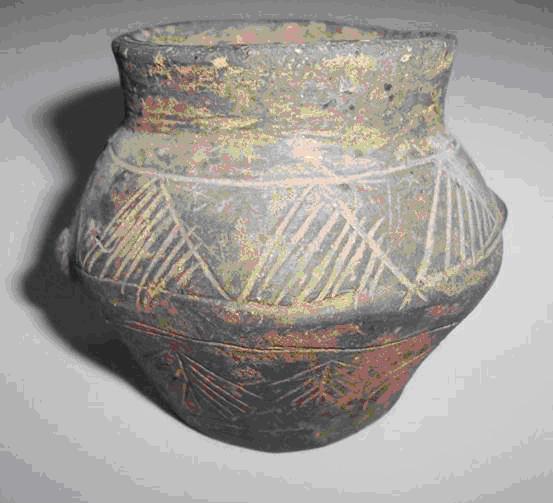

黑陶和白陶是大汶口文化中晚期制陶业中出现的两个新品种,反映了当时原始手工业的显著进步。在陶土中掺入适量的炭,烧成的陶器呈黑色,即黑陶。白陶用高岭土制造,制造时保持陶土的纯洁,因而烧成了白色。白陶的出现有着重大的意义,它为以后瓷器的制作奠定了技术基础。这时的陶器已用快转陶车来制造。陶车由轮盘和轮轴组成。使用时,由一人转动轮盘,使其急速旋转,另一人借助陶轮转动形成的离心力,配以双手灵巧的动作,将陶土塑成需要的器皿。用快转陶车制坯,数量多,质量也好。

大汶口文化晚期,随着生产的发展,私有制已经出现。私有制的产生和发展,必然导致贫富两极分化。大汶口文化中晚期的墓葬,清楚地反映了这种演变。从墓葬的随葬品来看,有一些墓葬里随葬品比较丰富,包括陶器、玉石器、猪头等,有的墓葬随葬品则很贫乏,多为陶器、纺轮、獐牙等,有的甚至没有随葬品。由此可见,贫富分化的加剧,是大汶口文化的特点之一。