-

大汶口位于泰山南麓磁窑镇和大汶口镇的汶河两岸,是大汶口文化的发现地和命名地,被考古界命名为“大汶口遗址”。大汶口文化的年代大约公元前404—前2240年,大汶口文化的发现,为山东地区的龙山文化找到了渊源,也为研究黄淮流域及山东、江浙沿海地区原始文化,提供了重要线索。

-

半坡遗址,位于陕西省西安市东郊,是黄河流域一处典型的原始社会母系氏族公社村落遗址,属新石器时代仰韶文化,距今6000年左右。半坡遗址是中国首次大规模揭露的一处保存较好的新石器时代聚落遗址,是黄河流域规模最大、保存最完整的原始社会母系氏族村落遗址。

-

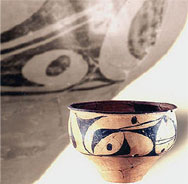

马家窑文化是黄河上游新石器时代晚期文化,年代约为距今5000年—4000年。马家窑文化以彩陶器为代表,它的器型丰富多姿,图案极富于变化和绚丽多彩,是世界彩陶发展史上无与伦比的奇观。

人面鱼纹是半坡彩陶中最具代表性的作品,可以说是半坡遗址的灵魂。可是,这样的组合和构图,是否表现了更深层次的精神生活,让我们颇费思量。是半坡人祈求捕到鱼?是他们的氏族首领真的梦见过鱼?还是把鱼当作崇拜对象?或者是神秘的原始宗教的记录?这给几千年后的我们留下了无尽的想象空间:在遥远的史前时期,它究竟代表什么含义?半坡人为什么要把鱼和人组合在一起呢?今天,关于人面鱼纹饰的真实涵义已有30多种猜测,然而,它到底代表了什么,至今还是学术界的一大未解之谜。

半坡人居住在半地穴式的房子里,即一半在地下,以坑壁为墙,露出地面的一半盖上了屋顶,这种房屋既低矮又潮湿,并不适合人们的生活生产。为了保护自己,他们修筑了“防御工事”。现在半坡遗址仍可以看到一条长300多米、深约5米、宽约6米的大鸿沟,其作用是护卫村落、不受外来部落的侵犯,防止野兽突然袭击,它仿佛把半坡人装进了一个最安全的城堡。

在原始社会时期,早期人类的定居地,被称为聚落。在半坡聚落和河姆渡聚落时期,男子主要从事渔猎,有限的猎物不能充分保证全氏族成员的生活。妇女管理原始农业、畜牧业和采集,是生活资料的主要提供者;而且妇女还承担管理住所,抚育子女,制陶和纺织等劳动。妇女的生产和生活活动比男子的生产活动的意义更为重要,因此,氏族首领由年长妇女担任。财产都归集体所有,大家共同劳动,共同消费,没有贵贱贫富和阶级差别,过着平等生活。历史学家把这个阶段称为母系氏族公社时期。

那么,这种女性一统天下的格局是什么时候被打破的呢?为什么男子的地位会发生翻天覆地的变化?

随着时代的发展,在征服和改造自然的过程中,男子所起的作用越来越大,大约距今五千年的时候,黄河流域和长江流域一带的原始居民相继进入了父系氏族公社阶段,这其中最具代表性的是大汶口原始居民。

随着农业生产的发展,妇女难以承担越来越沉重的农业劳动,男子成为农业的主要劳动者。男子占据原来由妇女从事的生产劳动,妇女的劳动更多地限制在抚养子女、处理生活杂务的范围,地位渐趋下降,男尊女卑已成为一种社会现象。

随着生产的发展,到父系氏族公社后期,私有财产和贫富分化出现。氏族分化成若干个家庭。氏族内的人人平等制度已不复存在,大量的精美陶器和其它陪葬品出现在富人的墓葬里,而穷人死后仅有几件粗糙的陶器陪伴。伴随着私有制的出现,阶级和阶级压迫逐步产生。

种种迹象表明,大汶口父系氏族公社后期已开始向阶级社会过渡,中国的原始社会已经走到生命的尽头。华夏大地上,一种新的文明形态正在悄然兴起……