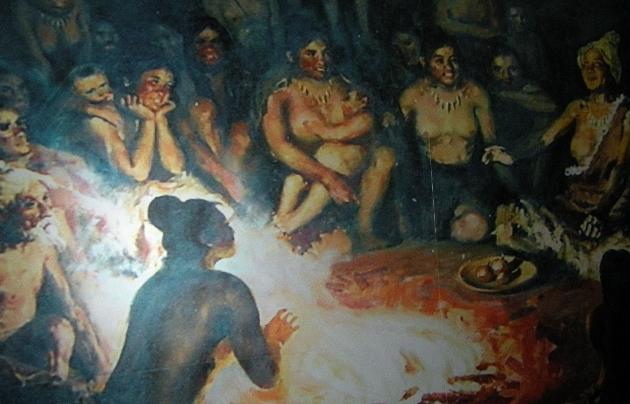

对偶婚,亦称对偶家庭。指原始社会时期,不同氏族的成年男女双方,在或长或短的时间内实行由一男一女组成配偶,以女子为中心,婚姻关系不稳固的一种婚姻形式。它是群婚制向一夫一妻的个体婚制转变的过渡形态或中间环节,产生于原始社会蒙昧时期和野蛮时期的交替阶段,盛行于野蛮时代,即原始社会晚期。

对偶婚,亦称对偶家庭。指原始社会时期,不同氏族的成年男女双方,在或长或短的时间内实行由一男一女组成配偶,以女子为中心,婚姻关系不稳固的一种婚姻形式。它是群婚制向一夫一妻的个体婚制转变的过渡形态或中间环节,产生于原始社会蒙昧时期和野蛮时期的交替阶段,盛行于野蛮时代,即原始社会晚期。

对偶婚制的典型表现形式是成对配偶在一定时间内保持较稳定的两性同居生活,即一个男子在许多妻子中有一个主妻,一个女子在许多丈夫中有一个主丈夫,主夫妻之间一定程度地脱离群体过着相对稳定的同居生活。

这种成对配偶相对稳定的结合演变为常态化的对偶婚制,经历了一个漫长的形成发展过程。早在群婚制时期,对偶婚现象即有萌芽,并时有发生,但在当时的社会条件下并没有成为一种普遍实行的婚姻制度。所以在原始社会的一个相当长的时期内,对偶婚和群婚是并存的。即使在对偶婚盛行时,其表现也并不总是单一的,有时是复杂的、交叉的,即一个男子与几个女子或一个女子与几个男子分别的牢固结合,社会也没有施以增强这种结合的有力规范。它仍然是介于群婚和个体婚之间的过渡形态,带有双重特点或过渡性质。

对偶婚为一种两厢情愿、不受约束而稍有固定的成对同居形式;是从多偶婚(伙婚)向单偶婚过渡的一种形式。

对偶婚不像多偶婚那样根本无固定的性伙伴,但又不像单偶婚那样有严格而固定的单一性伙伴。对偶婚最初萌发于关系形成的伴侣。一个女人可以有多个稳定的伴侣,但男方只有在女方家过夜权而无约束权,女人的伴侣可以更换。同样,男性也有几个伴侣,也可更换伴侣。虽然在对偶婚男、女的多个伴侣中,有相对稳定的一个,但双方不成严格的固定关系,未形成个体所有制的家庭经济。这样的经济条件决定了夫妻间仍无排他性和嫉妒心,夫或妻可以和其他的异性交媾。

对偶婚不像多偶婚那样根本无固定的性伙伴,但又不像单偶婚那样有严格而固定的单一性伙伴。对偶婚最初萌发于关系形成的伴侣。一个女人可以有多个稳定的伴侣,但男方只有在女方家过夜权而无约束权,女人的伴侣可以更换。同样,男性也有几个伴侣,也可更换伴侣。虽然在对偶婚男、女的多个伴侣中,有相对稳定的一个,但双方不成严格的固定关系,未形成个体所有制的家庭经济。这样的经济条件决定了夫妻间仍无排他性和嫉妒心,夫或妻可以和其他的异性交媾。

子女仍然属于母系的氏族,与本氏族成员关系亲密的原因是由经济上的联系造成的。对偶婚以族外群婚作为自己的母体,是向一夫一妻制过渡的桥梁和媒介。它在不同地域的人类历史上都流行过,必须克服群婚的强大惰性,跨越群婚设置的重大障碍,因而历程显得漫长而曲折。它产生于母系氏族的全盛时期,直至个体家庭经济出现才告终结。