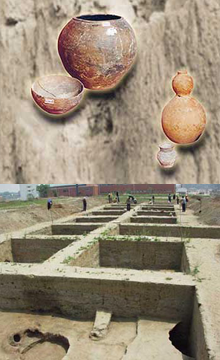

仰韶文化遗址出土文物

仰韶文化以黄河中游为中心,南达湖北,北抵内蒙,是黄河流域非常强大的一种远古文化。仰韶文化的发现,宣布了“中国无石器时代文化”论调的彻底破产,因而仰韶文化遗址被中外考古界誉为“文化圣地”。

仰韶文化遗址从发现至今共经过三次有计划的发掘,主要出土器物有石器、骨器、陶器、蚌器等。用于农耕的石器有斧、铲、凿、锛等工具;用于狩猎的有石镞、弹丸、石饼等;用于纺织的有线坠、纺轮、骨针、骨锥等。当时人们的生活用具均为陶质,有陶鼎、罐、碗、盆、钵、杯、瓮、缸等。

陶器的出现以及大量被使用,表示新石器时代人类智能的提升及生活水平的提高。陶器可用以贮存农业生产的谷物,烹饪味美的食物,陶器变化多端的优美造型和装饰更满足了人类审美需求的天性。史前时期陶器的制作及使用是世界各地共通的现象,各个文化生产的陶器都有其特色,而且不乏精美器皿的生产。

在这些陶制品中最具特色的要数精美的彩陶,所以一度以“彩陶文化”泛指中原地区这一时期的原始文化。彩陶,是新石器时代最富有艺术性的美术作品,开创了中华民族绵绵不断的绘画艺术的先声,为后世提供了一份最古老的民族优秀文化遗产。

彩陶利用赤铁矿粉和氧化锰作颜料,使用类似毛笔的工具,在陶坯表面上彩绘各种图案,入窑火烧后,在橙红的底色上,呈现出黑、红、白等颜色的图案。仰韶彩陶的纹饰有宽带纹、网纹、花瓣纹、鱼纹、弦纹和几何图形纹等。这些纹饰,充分反映了古代劳动人民的聪明智慧和对生活美的追求。彩陶纹饰的特点是密集,以线为主且粗细变化不大。用线的曲直表现动静,以线的方向变化表现旋转。这时期旋动的纹样,由于线的密集和加粗,动感特别有力,粗壮而浑厚,像黄河漩涡,因而也称为涡纹。这种动的纹样,往往配以规则的水平线,以静衬动。而且还常常用大的圆点压在线上,这是以前的彩陶纹样上所少有的,使流动感的线条中出现凝冻的效果,有相对静止的感觉,这样显得动中有静,增加了纹样的节奏美。

自1912年仰韶村出土彩陶后,甘肃、青海、陕西、宁夏、河南、河北、山西、山东、江苏、四川、湖北等省区均陆续出土,它们分别属于不同的文化类型。其中彩陶文化可分为两个类型,一是半坡型,发现于西安的半坡村及临潼、宝鸡、渭南等地;一是庙底沟型,发现于河南陕县的庙底沟等地。半坡型彩陶有陶盆、陶罐、陶壶,等等。制作者在这些陶器上描绘出各种纹饰,如几何图形、人面纹、鱼纹、鸟纹、蛙纹、鹿纹及花叶纹,等等,形态别致,富有生活气息。丰富多样的彩陶纹饰,反映了它已初步具有对比调和,表现了鲜明的时代特点与浓郁的民族风格,体现了当时劳动者淳朴、健康的审美情趣,以及人们对美的认识和追求。

五千年前的盛水器皿彩陶钵是中原地区仰韶文化的典型器物之一,是当时盛水的器皿。大口便于注挹,鼓肩深腹既增大了容量,又防止了溅溢,平底则便于安稳的放置。这种造型极具实用意义,同时也显示出优雅之态,并为彩绘图案的布局埋下了伏笔。由于口部内敛而形成肩部外鼓,将观者的视线吸引在口肩部位,所以彩绘图案的主题部分便集中于此。形态与装饰的结合,也体现出设计的独到之处。

在仰韶文化遗址出土的文物中有一幅《颧鱼石釜图》,堪称原始艺术的瑰宝:一只身躯健美的老颧,从河中叼起了一条鱼,河岸上则有以木棒为柄的石釜。作者以敏锐的观察力和卓越的表现力,描绘了先民们的早期生活,在我国工艺美术史上留下了光辉的一页。

在河南濮阳西水坡仰韶文化遗址还发现了三组蚌砌图案,可能是一大型祭祀活动的遗迹。该遗址中坟墓主人的右侧有一龙,左侧一虎。龙、虎皆为蚌砌成的图案。遗址中还有一浅穴,穴中有蚌砌的龙、虎、鹿、蜘蛛等;鹿卧龙背上,蜘蛛与鹿之间,置一精致的石斧。浅穴南25米处发现第三组蚌图,为一人骑于龙背,龙昂首长颈,舒身高足,作腾飞状。虎在龙之北这三组蚌图反映出墓主人乘龙驭虎,升空飞天的欲望。有人把西水坡的蚌龙图称为“中华第一龙”,这很明显是一祭祀遗址。

仰韶文化中已出现了文明的要素。继仰韶村文化遗址后,在其他仰韶文化类别的遗址中发现大量的铜、城堡等文明社会标志的文物。姜寨遗址中出土一万多件重要文物,其中包括半圆形的铜片一枚,经化验,铜占65%,锌占25%,余为少量的锡、铝、硫、铁等,属于黄铜。仰韶文化姜寨遗址除发现黄铜片,还有黄铜管,其时代约在公元前4700年左右。