河姆渡是长江下游新石器时代晚期的一处氏族聚落生活遗址,其发展的轨迹是两千年。但奇怪的是,考古学家并没有发现他们延续下来的证据,河姆渡文化的突然消失引起了历史学家和考古学家的种种猜测。

河姆渡是长江下游新石器时代晚期的一处氏族聚落生活遗址,其发展的轨迹是两千年。但奇怪的是,考古学家并没有发现他们延续下来的证据,河姆渡文化的突然消失引起了历史学家和考古学家的种种猜测。

1998年的一次洪灾,给研究者带来灵感。他们对河姆渡周边地理环境作了长达3年的调查,发现几乎在姚江所有的拐弯处,都有大洪水冲刷的痕迹。

研究人员发现,河姆渡遗址地层的堆积表明河姆渡文化时期至少发生过两次特大洪水,分别发生在距今六千年和五千年前后。第二次洪水不仅淹没了河姆渡人的家园,还使“工”字形高地被冲出一个大缺口,姚江完成了由北流改道东流的剧变。

于是,海水沿河道上溯,河姆渡开始遭受洪水的威胁,变成一片水乡泽国,祖先赖以为生的水稻连遭淹没,甚至颗粒无收。于是先人开始大规模迁徙,离开了生息两千年之久的土地。

河姆渡人迁徙到哪里去了?考古学家一直苦苦追寻,却没有答案。二十世纪七十年代末,考古学家在河姆渡遗址发现了几十具河姆渡人骸骨,对于研究河姆渡人去向提供了宝贵的资料。

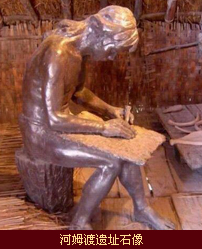

经复原测量鉴定,河姆人头骨均为长颅类型,颅骨的高度大于宽度。鼻骨宽而且平,齿槽突颌,上齿槽弓狭长,缺乏腭圆枕和下颌圆枕。头骨眉弓不特别粗壮,眉间不突出,鼻根凹浅平,眶角较钝,颧骨大而突出,具有典型的蒙古人种形态特征。根据两个成年男性的股骨和胫骨长度推算,身高分别为162厘米、170厘米,均属中等身材。

复原后的河姆渡人与蒙古人种有着千丝万缕的联系,但至今考古界也无法确定二者之间的关系。