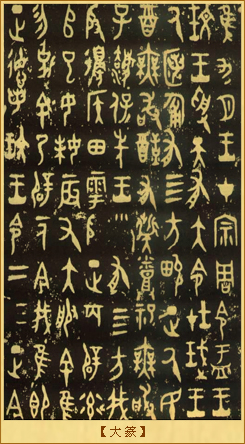

大篆

西周后期,汉字发展演变为大篆。大篆的发展使汉字产生了两个特点:一是线条化,早期粗细不匀的线条变得均匀柔和了,它们随实物画出的线条十分简练生动;二是规范化,字形结构趋向整齐,逐渐离开了图画的原形,奠定了方块字的基础。大篆是对后来的小篆而言的,广义的大篆包括以前的甲骨文、金文和六国文字,这里所讲的大篆则指通行于春秋战国时期的秦国文字。由于周平王东迁洛阳,秦占据了西周的故地,同时也继承了西周的文字,即是继承金文发展而来的。

西周后期,汉字发展演变为大篆。大篆的发展使汉字产生了两个特点:一是线条化,早期粗细不匀的线条变得均匀柔和了,它们随实物画出的线条十分简练生动;二是规范化,字形结构趋向整齐,逐渐离开了图画的原形,奠定了方块字的基础。大篆是对后来的小篆而言的,广义的大篆包括以前的甲骨文、金文和六国文字,这里所讲的大篆则指通行于春秋战国时期的秦国文字。由于周平王东迁洛阳,秦占据了西周的故地,同时也继承了西周的文字,即是继承金文发展而来的。

小篆又名秦篆,为秦朝丞相李斯所创。秦始皇灭六国,统一华夏,其疆域广而国事多,文书日繁,甚感原有文字繁杂,不便应用;加之,原有秦、楚、齐、燕、赵、魏、韩七国,书不同文,写法各异,亦亟待统一,乃命臣工创新体文字。于是,丞相李斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆就大篆省改、简化而成。小篆较之大篆,形体笔画均已省简,而字数日增,这是应时代的要求所致。从古文到大篆,从大篆到小篆的文字变革,在中国文字史上具有划时代的意义,占有重要地位。

大篆,也称籀文,因其著录于《史籀篇》而得名。《汉书•艺文志》载:“《史籀》十五篇,周室王太史籀作大篆。”《说文》中保留了籀文225个,是许慎依据所见到的《史籀》九篇集入的,是我们今天研究大篆的主要资料。

大篆的真迹,一般认为是“石鼓文”。唐初在天兴县陈仓(今陕西宝鸡)南部的畴原出土了直径约三尺,上小下大,顶圆底平的十个像鼓一样的石敦子。上面刻下的是秦献公十一年作的十首四言诗,是我国最早的刻石文字。因刻石文字记载的是畋猎之事,所以被命名为“猎碣或雍邑刻石”,当时的诗人韦应物认为石的形状象鼓,改名“石鼓文”。经过失而复得,得而复失,原刻的700多字,现存300多字,这十个石敦现存于故宫,作为大篆的代表。

石鼓文具有遒劲凝重的风格,字体结构整齐,笔画匀圆,并有横竖行笔,形体趋于方正。大篆在相当大的程度上保留了西周后期文字的风格,只是略有改变,笔画更加工整匀称而已,笔势圆整,线条比金文均匀,线条化几乎达到了完美的程度,无明显的粗细不均的现象。形体结构比金文工整,开始摆脱象形的拘束,打下了方块汉字的基础。