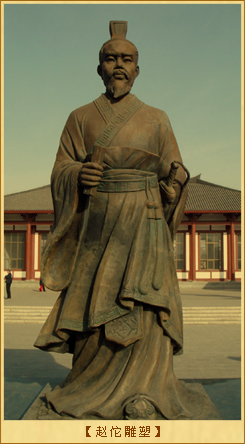

赵佗

赵佗(?—前137年),真定(今石家庄市东古城)人。是秦朝的著名将领,南越国的创建者。公元前218年,赵佗奉秦始皇命令征岭南,定南越后,任为南海郡(治所在今广州市)龙川(今广东龙川县)令。秦二世时,赵佗受南海尉任嚣托,行南海尉事。

赵佗(?—前137年),真定(今石家庄市东古城)人。是秦朝的著名将领,南越国的创建者。公元前218年,赵佗奉秦始皇命令征岭南,定南越后,任为南海郡(治所在今广州市)龙川(今广东龙川县)令。秦二世时,赵佗受南海尉任嚣托,行南海尉事。

秦亡后,赵佗出兵桂林郡(治所在今广西桂平县西南古城)、象郡(治所在今广西崇左县),自立为南越王,实行“和揖百越”的民族平等政策,采取一系列措施,发展当地经济文化。

在政治上,实行郡国并行制,仿效汉朝制度,郡县制和分封制并行,并实施中央官制和地方官制,确保政治上的有效控制和实际统治。在军事上,设立将军、左将军和校尉制度,又分为步兵、舟步和骑兵,对号称“带甲百万有余”的军队实行有效指挥和控制。在经济上,推广使用铁农具和耕牛,改变以前的“刀耕火种”和“火耕水耨”耕作方法,大量发展水稻、水果和畜牧业、渔业、制陶业、纺织业、造船业,并发展交通运输和商业外贸,促进了生产发展和社会进步,人民生活日益改善。在文化上,使用汉文字,《粤记》记载“广东之文始尉佗”。另外,还学习汉族舞蹈等。在民族政策上,赵佗实行“和辑百越”的政策,提倡汉越通婚,尊重越人风俗,促进融合和社会和睦发展。从大量的文字记载和出土文物说明,南越国是岭南文明的奠基时期,赵佗创建南越国使岭南社会经济实现飞跃式的跨越发展,使岭南社会形态从原始社会的分散的部落统治,一跃跨入封建社会的有序发展,为今后的历史发展打下了坚实的基础。

汉高祖十一年(前196年)下诏赞誉赵佗的政绩,封其为南越王,并派大夫陆贾出使招抚。赵佗接受诏封,奉汉称臣。吕后当朝,对南越实行货物禁运,赵佗三次上书,无效,遂于高后五年(前183年)愤然独立,自号“南越武帝”。汉文帝元年(前179年),文帝下诏修葺赵佗先人墓(在今石家庄市郊区赵陵铺村东南),置守邑,岁时奉祀,并召见赵佗故乡亲属,封官厚赐,还亲书《赐尉佗书》,派陆贾持书赴南越。赵佗遂取消帝号,写了《上文帝书》,表示臣服汉室、治理南越的心迹。

赵佗卒于汉武帝建元四年(前137年),治越近80年,为开发岭南、维护多民族国家统一做出了贡献。