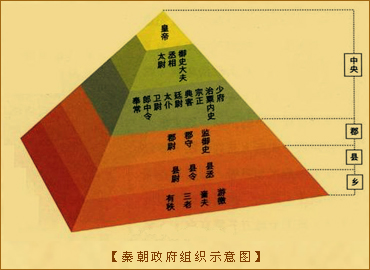

三公九卿制

三公九卿的中央官制为秦王嬴政接受李斯建议所制,以皇帝为尊,下有三公,分别为太尉,管理军事;丞相,协助皇帝处理全国政事;御史大夫执掌群臣奏章,下达皇帝诏令,并理国家监察事务。

秦汉的中央管制习惯上被概括为“三公九卿”。实际上秦朝并无“三公”,那时,太尉是虚设的;汉代始有三公。

九卿对丞相负责,按其职能,行使权利。九卿其实并不止此数,但按韦昭所说的“汉正卿九”,秦时的官名分别为:奉常,掌管宗庙祭祀,和国家之礼;郎中令,负责皇帝禁卫;卫尉,负责皇宫守卫;太仆,负责皇帝车马;少府,负责皇帝财政;廷尉,负责司法;典客,负责外交和内部少数民族事物;治粟内史,负责粮食和财政;宗正,负责皇室事务。

三公九卿制的制度特点是三公和九卿以及列卿等,都各有自己的府寺,以处理日常事务。大事总汇于丞相,或最后请皇帝裁决。

三公九卿制度的基本结构从秦朝一直沿用到两晋,直至隋文帝创三省六部制。从三省六部制的结构上来看,也有着三公九卿制结构的影子。此后,一直到明代,朱元璋废掉中书省、尚书省及门下省,六部直接对皇帝负责,中国封建历史中的中央官制三级制度才算寿终正寝。

三公九卿制度在沿用过程中,官职的名称及权利和三公九卿制的部分结构一直在变动之中。并且,制度之外其他中央机构的出现也冲击了三公九卿制。

汉景帝改了大量官名。把“奉常”改为“太常”;“卫尉”改为“中大夫令”;“廷尉”为“大理”;“典客”为“大行令”;“治粟内史”为“太农令”,武帝时改为“大司农”。武帝时改“大行令”为“大鸿胪”,“郎中令”改为“光禄勋”。

上述九卿更名大多没有影响到他们的职能。同时,三公的名称也有比较大的变化。汉武帝更“太尉”为“大司马”,汉成帝时更“御史大夫”为“大司空”,汉哀帝时“丞相”更为“大司徒”。

三公九卿这一制度沿用约达800年,并从结构上影响三省六部制,并左右中国封建中央官制约达700年。可以说,三公九卿制,上承夏商周,下接隋唐宋元,在中国历史上留下了浓重的一笔。