郡县制

郡县制,古代中央集权体制的地方管理制度,郡、县长官均由朝廷任免,代表皇帝或国王对地方进行管理。

郡县制,古代中央集权体制的地方管理制度,郡、县长官均由朝廷任免,代表皇帝或国王对地方进行管理。

春秋时,秦、晋、楚等国初在边地设县,县与卿大夫的封邑不同,是直接隶属于国君的地方行政区域,有利于国君对边远地区的统治,后逐渐在内地推行。春秋末年以后,各国开始在边地设郡,面积较县为大,但是由于偏僻荒凉,地广人稀,地位却比县低。进入战国后,郡所辖的地区逐渐繁荣,人口增多,于是在郡的下面分设了县,逐渐形成县统于郡的两级制度。至此,郡县制开始形成。

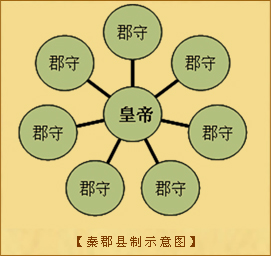

秦统一中国后,分全国为三十六郡,下设县。郡、县长官均有中央政府任免,成为专制主义集权政权组织的一部分。

郡,是中央政府辖下的地方行政单位,其组织机构与中央政府略同,设郡守、郡尉、郡监(监御史)。郡守,为一郡最高行政长官,掌全郡政务,直接受中央政府节制;郡尉,辅佐郡守,掌管全郡军事;郡监,掌监察工作。

郡以下设县或道。县是秦朝统治机构中关键的一级组织,是从中央到地方政府机构中具有相对独立性的一个单位。内地设县,边地少数民族地区设道。满万户以上的县设县令,不满万户的设县长。令、长为一县之首,掌全县政务,受郡守节制。县令下设尉、丞。尉,掌全县军事和治安;丞,为县令或县长的助手,掌全县司法。

县以下设乡、里和亭。乡和里是行政机构,亭为治安组织。乡设三老、啬夫和游徼。三老掌教化,啬夫掌诉讼和税收,游徼掌治安。乡以下为里,是秦国最基层的行政单位。里设里正或里典,其职能除与乡政权职能大体相同外,还有组织生产的任务。此外,还有司治安、禁盗贼的专门机构亭。秦规定,两亭之间相隔十里,设亭长。亭遍布于城乡各要地。

秦朝这套从中央到地方的统治机构,管制有明确的职责分工,既相互配合,又彼此牵制,统治机构的最高统治权掌握在皇帝一人手中,最终确保了地主阶级对广大劳动人民的专制统治。郡县制与分封制最大的不同是:郡守、县令和县长由皇帝直接任免,不得世袭。郡县制从根本上否定了分封制,打破了西周以来分封割据的状况,加强了中央对地方的管理,有利于防止地方割据分裂,有力地维护了国家的统一。这套金字塔般统治机构的建立,标志着封建专制主义中央集权制度的确立。