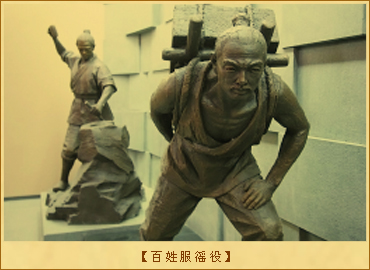

徭役

中国古代统治者强迫平民从事的无偿劳动。包括力役、杂役、军役等。古代,凡国家无偿征调各阶层人民所从事的劳务活动,皆称为徭役,包括力役和兵役两部分。它是国家强加于人民身上的又一沉重负担。徭役起源很早,《礼记•王制》中有关于周代征发徭役的规定。《孟子》则有“力役之征”的记载。秦、汉有更卒、正卒、戍卒等役。以后历代徭役名目繁多,办法严苛,残酷压榨人民。

徭役始于先秦《周礼》,规定各级地方官有征民服役的职责。汉承秦制,有更役、正卒、戍卒等,并可纳钱代役称更赋,徭役集中于平民身上。魏晋以来,徭役无一定制度,为避赋役,民户逃亡现象严重。唐初,徭役有所减轻,但中期以后,服役增加,民户复大量逃亡。宋代,徭役负担仍十分繁重,并出现了募役(雇人服役)、助役(津贴应役者)、义役(买田以供役者)等形式。元代行“科差”,并有各项杂役。明代实行“一条鞭法”,将赋役合并为征银两,但各实行情况不一。清代实行“摊丁入地”,继承了一条鞭法的原则,由传统的以家资列户派役向财产税转化。

秦朝的徭役非常繁重。法律规定,男子17岁就需到官府登记户籍,从此开始服徭役,直到60岁才能免除(有爵的人可提前到56岁止役)。

徭役分为三种:一是“更卒”,每年一次,在本县、本郡服役一个月;二是“正卒”,一生一次,期限一年,主要是在本县本郡参加军事训练和维持地方治安;三是“戍卒”,也是一生一次,期限一年,或屯戍京师,或戍守边疆。

但是,秦朝官府往往突破法律的规定,超额征发徭役。据估计,当时全国人口有2000万,秦始皇北筑长城征调三十万,南戍五岭又五十余万,修建阿房宫、骊山陵又七十余万,加上修驰道等其他徭役,每年征调服役的不下三百万人,占到总人口的15%。

当时全国青壮年男子仅有三四百万人,有时男子不够征调,还役及妇女,形成“丁男披甲,丁女转输”的局面。