黔首

黔首是战国后期流行于秦地的一种称呼,它表示了一个地位较低的至少失去部分人身自由的社会阶层。文献中“黔首”与“民”并称,但内涵有所差别,并非完全相同。由于不同场合下“民”的含义有所变化,因而“黔首”与“民”两概念间的差别也有所变化。当“民”用以表现特定的社会阶层时,它与“黔首”成为全异的两个概念,这表现为《吕氏春秋》诸篇中“黔首”与“民”的对举;当“民”用以泛指没有官职等较高政治地位的一般社会成员时,“黔首”则成为“民”的一部分,如《过秦论》所说的“黔首之民”。从特定社会阶层的角度看,“民”在战国后期的秦国是指无爵平民,有独立的身份。而“黔首”则可以被买卖,人身依附于他人,因而非全权自由民。

黔首是战国后期流行于秦地的一种称呼,它表示了一个地位较低的至少失去部分人身自由的社会阶层。文献中“黔首”与“民”并称,但内涵有所差别,并非完全相同。由于不同场合下“民”的含义有所变化,因而“黔首”与“民”两概念间的差别也有所变化。当“民”用以表现特定的社会阶层时,它与“黔首”成为全异的两个概念,这表现为《吕氏春秋》诸篇中“黔首”与“民”的对举;当“民”用以泛指没有官职等较高政治地位的一般社会成员时,“黔首”则成为“民”的一部分,如《过秦论》所说的“黔首之民”。从特定社会阶层的角度看,“民”在战国后期的秦国是指无爵平民,有独立的身份。而“黔首”则可以被买卖,人身依附于他人,因而非全权自由民。

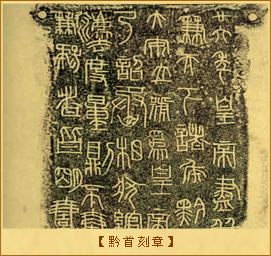

秦始皇根据战国阴阳家的学说,认为秦为水德,衣服旄旌节旗皆尚黑。平民以黑巾裹头,故名。《吕氏春秋•慎人》记载:“事利黔首,水潦山泽之湛滞壅塞可通者,禹尽为之。”汉贾谊《新书•过秦论上》:“烽百家之言,以黔首。”《史记•秦始皇本纪》:“二十六年,更明民曰黔首。”参阅《礼记祭义》:“明命鬼神,以为黔首则”。《史记•秦始皇本纪》记载,秦始皇二十六年(前221)下令“更名民曰‘黔首’”。这是秦统一中国后更定名物制度的内容之一。黔,黑色。《说文解字•黑部》:“黔,黎也。从黑今声。秦谓民为黔首,谓黑色也。”秦诏令称百姓为“黔首”,也是由于秦为水德,水德尚黑。

从更深层的角度,在商鞅治民政策中,对秦民实行酷苛的“弱民”、“制民”政策,秦统一后,统治者又将这种政策推广到所有新统治地区,“其道不易,其政不改”,这就是“更名民为黔首”的基本背景和内容。除此之外,“更名民曰黔首”与“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字”一样,将秦国的政治经济文化制度推向全国,含有促进和巩固统一的政治意义。

秦始皇三十一年,发布“使黔首自实田”的律令。占有土地的地主和自耕农,按照当时实际占有的田数,向封建政府呈报,即可取得国家的承认。从此,原秦国的一套封建土地制度和法令就在全国范围内施行。