刑徒

刑徒是秦汉时被判处剥夺一定时期自由的徒刑罪犯。“徒”本是指服徭役的平民,由于长期被囚拘的犯人也要服役,故当时人以刑徒或罪徒、徒隶来称呼他们。

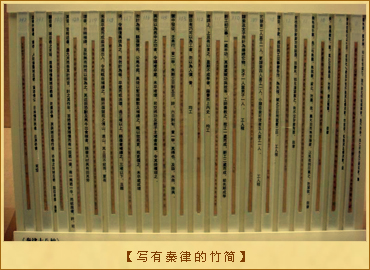

秦律根据犯人罪行的轻重,将刑徒分为黥、劓、城旦舂、完城旦、鬼薪、白粲、隶臣、司寇几等。黥是在犯人面部刺文记,劓是割鼻;汉时次于髡钳城旦(男)舂(女)的为完城旦,“完”即不加髡钳之意,再次为鬼薪、白粲、隶臣妾、司寇。服刑满年,可依次递减,如隶臣妾满两年为司寇,司寇一年免为庶人。秦的城旦、鬼薪等,囚禁期限不详。到东汉时隶臣已不见。东汉人卫宏说,汉代髡钳城旦舂为五年刑,完城旦舂为四年刑,鬼薪(取薪给宗庙)、白粲(择米使白净)为三年刑,司寇(男备守;女为作如司寇)为两年刑(两年刑亦称耐),凡拘役三月到一年者称罚作,女徒称复作。

秦汉之制,皇帝下令大赦或特赦,刑徒就可减刑或免刑,否则,必须服役满期方能获释。西汉时,皇帝常下诏赦天下徒或专赦修建陵墓的刑徒,这种被赦的刑徒称为弛刑。皇帝有时也下诏把所有的刑徒赦免为庶民,或者是减罪一等,或是将距满期数月的刑徒免归田里,但以上几种情况都只是特例。皇帝有时也有特诏免刑,这只限于对个别的官吏而已。秦汉时,还有以钱或以粟赎罪减刑的规定;从东汉明帝开始,皇帝更不断颁发诏令,允许刑徒用缣赎刑,并定出标准,赎髡钳城旦须交纳缣十匹,完城旦和司寇交纳五匹。在这种制度下,官僚富人即使触犯刑律,也可不再沦为服役的刑徒。

秦汉时,刑徒不仅受到沉重劳动的折磨,而且生活待遇极差,常常因饥寒交迫或疾疫而丧生。从1964年到1979年,考古工作者在西安附近和洛阳发掘了不少的刑徒墓。洛阳的五百多座东汉刑徒墓,只有极少数墓置有一二件殉葬品,每墓几乎都有一块用残砖刻成的墓志,上面简单地记述刑徒姓名及其刑名,以及来自何地、死亡年月。墓中所出遗骸,经过鉴定,所有的脊椎骨部分都留下明显的劳损痕迹。这些刑徒都来自各地,他们在服役未满期前就因劳累或得病而死去。在咸阳汉景帝阳陵附近发现的刑徒墓,遗骨上还保留着铁钳或铁,不少的骨骼是被斩断的,许多参加筑陵的刑徒被虐杀后埋葬入土。