秦始皇陵兵马俑

跪坐俑的造型反映出秦代雕塑家高超的艺术造诣。跪坐俑出土对于我们研究秦时苑囿、厩苑制度及当时宫廷饲养人员的神态提供了难得的珍贵资料。这种类型的陶俑过去被当地人发现过,并奉为女神,放在庙中,逢年过节,尤其是清明节,善男信女络绎不绝地到庙中烧香求药。

跪坐俑目前已出土了几十件,其面部表情形态都不一样,是继兵马俑发现后又一杰出的雕塑艺术品。这种跪坐形式在古代是常见的,特别是秦汉时期,到宋代以后逐渐绝迹。但在朝鲜日本等国家,迄今仍有这种坐的姿势,反映了中国传统文化对邻国深远影响。

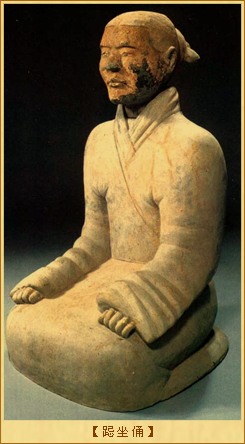

跽坐俑

跽坐是古人的坐姿,双腿前曲,膝部着地,臀部坐于双脚上,成跪坐姿式。跽坐俑为陶质,均为男性,俑高66—73厘米,面目清秀,表情严肃,有的上唇有髭须,头发向后梳理,在脑后绾成圆髻,纹理清晰,身着右衽交襟长袍,手臂姿态有的双臂下垂,手半握拳置于膝上,有的双臂弯曲,双手拱于袖内。出土时,有的陶俑的头发、面部、双手和衣袍上尚残留有颜色,可辨认出是黑发,红色皮肤,粉绿或红色衣袍,说明是经过细心彩绘的。俑的作法是模制和雕塑相结合,头、手、身躯分件制作,烧成后安装套合,最后加施彩绘。如俑的头部先用模制成轮廓,再附泥修饰,仔细刻画俑的发式面目等细部,反映出不同年龄、阅历、性格的人物特点。俑的体腔和双臂是先用泥片垫砌出大形,然后整理修饰,塑出衣纹变化。

跽坐俑出土于秦始皇陵东侧上焦村马厩坑和陵园西侧的珍禽异兽陪葬坑。据当地群众介绍,跽坐俑早在清代末年曾有发现。出土时姿态安详和睦,仪容娴雅端庄,特别是梳发挽髻的式样,被认为是女性。上焦村的群众将其作为秦始皇的公主——皇姑,供奉在草堂寺,顶礼膜拜。1931年秦陵西侧内外城之间的岳家沟一户群众,挖墓时也发现了1件跽坐俑,它也被供奉着,供远近的人来烧香求神,甚是热闹了一番。正式的考古调查钻探是在1976年开始的,经试掘,发现二处遗址各程度不同遭到破坏,早年马厩坑、珍禽异兽坑到底有多大范围,有多少坑、多少俑,已成难解之谜。

现代考古资料表明上焦村马厩坑计有98座,有的是马坑,有的是跽坐俑坑,有的俑马同坑。陵西珍禽异兽坑有31座,有跽坐俑坑14座。这些俑前面都放置有陶灯、陶罐、陶钵、铁斧、铁镰或铁锸等生活、生产用具。从发式、服饰和造型看,这些跽坐俑地位低下,是为皇室厩苑里饲养的动物服务的下层劳动者。跽坐俑及其所属的陪葬坑,为研究秦代皇室马厩、苑囿的范围、规模及人员配属提供了珍贵的文物资料。