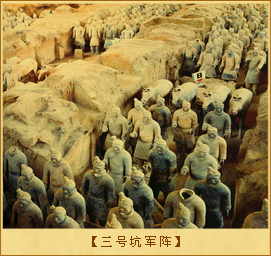

三号坑军阵

秦俑三号坑位于一号坑西端的北侧,面积约520平方米,俑坑的建筑布局极为特殊,由车马房和南北厢房组成的平面呈“凹”字形。内部布局以正面的车马房为纵轴,向南北两边对称展开,两侧以南北向的左右长廊相连。在两廊的中部两侧各连接一个厢房,北侧厢房呈东西向长方形。南侧厢房比较特殊,从东到西由过道、前厅和后室三部分组成。在车马房正中放一乘驷马车,有铠甲俑4件。北厢房两侧各立一排铠甲武士俑,共计22件,其中除东端的两件面东作守门状,其余20件均呈横向的面面相对。南侧长廊的东西两壁下,有两两相对的四个铠甲武士俑,南厢房中的34件铠甲武士俑也分为南北两部分相对站立。

秦俑三号坑位于一号坑西端的北侧,面积约520平方米,俑坑的建筑布局极为特殊,由车马房和南北厢房组成的平面呈“凹”字形。内部布局以正面的车马房为纵轴,向南北两边对称展开,两侧以南北向的左右长廊相连。在两廊的中部两侧各连接一个厢房,北侧厢房呈东西向长方形。南侧厢房比较特殊,从东到西由过道、前厅和后室三部分组成。在车马房正中放一乘驷马车,有铠甲俑4件。北厢房两侧各立一排铠甲武士俑,共计22件,其中除东端的两件面东作守门状,其余20件均呈横向的面面相对。南侧长廊的东西两壁下,有两两相对的四个铠甲武士俑,南厢房中的34件铠甲武士俑也分为南北两部分相对站立。

三号俑坑出土的68件铠甲俑,除车后的4件陶俑外,其余均右手半握,曲时作持长兵器状。在三号俑坑中还出土了30件铜殳。殳是一种锤击的兵器,虽然列于战车上的五兵之一,但据文献记载,殳主要是卫队所持的仪卫性兵器。显然,这些陶俑应是持有长杆铜殳的殳仗队。三号俑坑内的殳仗队,是目前我国发现最早的殳仗仪卫的实物。

此外,在三号俑坑南廊北口及北室东口都发现有木质门楣残迹,上面装有带舌的铜环,用以悬挂帐幕。在北厢房的地面上还发现了祭祀活动留下的残鹿角和动物骨骼的朽迹。

从出土实物和遗迹看,三号俑坑既有指挥车,又有武士俑手持仪卫性兵器作夹道警卫式排列,还有祭祀活动的遗迹,显然有其特殊的军事地位和作用。《史记》载:“古者出征为将帅……以幕帘为府署,或曰幕府。”军幕是行军或前线的指挥所,将帅于此处理军机大事,实施指挥。秦俑三号坑位于1、2号坑之后,三者是一个有机的整体,而三号兵马俑坑就是整个军阵的指挥部,即文献所称的幕府、军幕。

在一号兵马俑坑的中部北侧,2号与三号兵马俑坑之间,还发现了一个未建成的4号兵马俑坑。坑的北边及东、西两边的北段十分整齐、清晰,南部边界不明。坑内未发现砖铺地面、土隔梁、棚木等遗迹及陶俑、陶马等遗物。

古代作战时军队的战术编制,一般分为左,中、右或前、中、后。如《史记•赵世家》记载赵武灵王二十一年攻中山时,“赵为右军,许钧为左军,公子章为中军,王并将之。”从兵马俑坑军阵的整体布局来看,一号俑坑属于右军,2号俑坑为左军,三号俑坑为军幕,而未建成的4号俑坑,应即是拟议中的中军,由于秦未农民起义,此坑被迫停建。