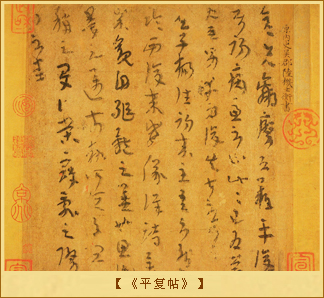

《平复帖》

《平复帖》,西晋陆机书,纸本,手卷,纵23.7cm,横20.6cm,草隶书9行86字。

《平复帖》,西晋陆机书,纸本,手卷,纵23.7cm,横20.6cm,草隶书9行86字。

陆机的书法,在书坛有一定地位,王僧虔、庾肩吾等都曾有记述。《平复帖》是其写给友人的一个信札,其中有病体“恐难平复”字样,因此得名。字为章草,但无挑波,和《淳化阁》所收卫瓘的《顿首州民贴》体段相近,大约是当时流行的一种实用书体。此帖之字奇幻难读,当不是偶然现象。此书笔法质朴老健,笔画盘丝屈铁,结体茂密自然,富有天趣。在现在见到的同时期及其以前的墨迹中是很突出的。《平复帖》距今已有1700余年,是现存年代最早并真实可信的西晋名家法帖。它用秃笔写于麻纸之上,笔意婉转,风格平淡质朴,其字体为草隶书。

说到平复帖,必然要说到张伯驹。《平复帖》帖后的题跋体现了它经唐、宋、元、明、清多位收藏名家收藏和观摩,如唐代殷浩、梁秀,宋代李玮,元代郭天锡,明代董其昌、韩世能,清代梁清标、安歧,更是入藏北宋内府和乾隆内府。现在《平复帖》的装裱还保留着古老的北宋宣和式撞边裱。1746年,安歧逝世,《平复帖》被卖入内府,成为乾隆皇帝的内府收藏。乾隆四十二年(公元1777年),皇太后逝世,《平复帖》作为“遗赐”赏给了成亲王永瑆留念。1880年,恭亲王奕訢从永瑆的后人手里将帖据为己有。1936年,奕訢之孙溥儒将他收藏的另一件国宝《照夜白图》卖给上海一位叶姓商人。大收藏家张伯驹闻讯后,赶紧写信给当时主政北京的宋哲元,请他出面干预,务使国宝留在国内。可惜,等到宋哲元查询此事,此画已售于英伦商人,流于海外。痛心之余,张伯驹深恐《平复帖》重蹈覆辙,便托阅古斋的韩先生给溥儒转述他的意思:千万不要再让《平复帖》流出国门,如果溥有意出让,自己愿意购买。溥儒答复,他现在不需要钱用,若是想买,需付二十万大洋。张伯驹一时拿不出这样一笔巨款,便将此事搁下。第二年,他再请张大千出面,致意溥儒,求他出让《平复帖》。无奈,溥儒依然索价二十万。就在这年冬天,张伯驹由天津返京过年,在火车上遇到傅沅叔先生,言谈中得知,溥儒的母亲去世,急需钱用。伯驹先生当即请傅先生斡旋,假如溥儒以《平复帖》作抵押,自己愿意出资帮助溥家应急。第二天,傅先生给张伯驹回话:溥儒这回只要价四万元,不如直接买断为好。张伯驹便在现银紧张的情况下,多方筹措,分三次付清款项,将《平复帖》收入了自己手中。北京沦陷后,张伯驹将《平复帖》缝入一件棉衣中,此后的四年中,虽历经离乱跋涉,这件棉衣从未离开过他半步,终于保全了国宝。建国后,张伯驹将《平复帖》捐赠故宫博物院。