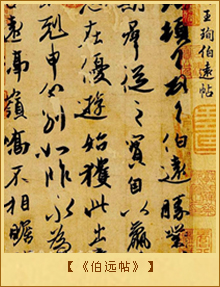

《伯远帖》

《伯远帖》是晋王珣写的一封信 ,因首行有《伯远》二字,遂以帖名。纸本,行书,5行共47字,纵25.1cm,横17.2cm。此帖为晋代真迹,王珣书,故列希珍之宝。此帖行书,笔力遒劲,态致萧散,妍媚流便,自然流畅,典型的王氏书风,是中国古代书法作品中的佼佼者。它的笔画写得较瘦劲,结体较开张,特别是笔画少的字显得格外舒朗,飘逸。此帖明末在新安吴新宇处,后归吴廷,曾刻入《馀清斋帖》,至清代时归入内府。

,因首行有《伯远》二字,遂以帖名。纸本,行书,5行共47字,纵25.1cm,横17.2cm。此帖为晋代真迹,王珣书,故列希珍之宝。此帖行书,笔力遒劲,态致萧散,妍媚流便,自然流畅,典型的王氏书风,是中国古代书法作品中的佼佼者。它的笔画写得较瘦劲,结体较开张,特别是笔画少的字显得格外舒朗,飘逸。此帖明末在新安吴新宇处,后归吴廷,曾刻入《馀清斋帖》,至清代时归入内府。

卷前引首有乾隆御书:“江左风华”四大字,上有“乾隆御笔”一玺。御题:“唐人真迹已不可多得,况晋人耶!内府所藏右军快雪帖,大令中秋帖,皆希世之珍。今又得王珣此幅茧纸家风信堪并美!几余清赏亦临池一助也。御识。”有“乾隆宸翰”、“涵虚朗鉴”二玺。前隔水御书:“家学世范,草圣有传,宣和书谱”12字。下有:“乾隆宸翰”、“几暇临池”、“耽书是宿绿”三玺。后隔水上有明董其昌跋,后有乾隆御绘枯枝文石,后有“墨云”一玺。卷尾敕董邦达绘图,邦达有记,有沈德潜书“三希堂歌”。卷后有董其昌、王肯堂题记。

王珣《伯远帖》自乾隆十一年(公元1746年)进入内府,经乾隆品题,与王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》并藏在养心殿西暖阁内的尽间,乾隆御书匾额“三希堂”。乾隆十二年又精选内府所藏魏晋唐宋元明书家134家真迹,包括三希在内,摹勒上石,命名《三希堂法帖》。在西苑的北海建“阅古楼”,把上述刻石嵌在楼内墙上,拓本流传以示临池之模范。三希原件仍藏在养心殿三希堂。1911年以后至1924年溥仪出宫以前,《伯远帖》、《中秋帖》曾藏在敬懿皇贵妃所居的寿康宫,溥仪出宫之时,敬懿皇贵妃将此帖带出宫,后流散在外。1950年,周恩来总理指示将《伯远帖》、《中秋帖》购回,交故宫博物院收藏。曾经公开展览,并已影印出版。