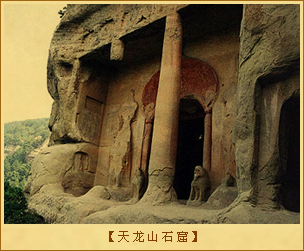

天龙山石窟

天龙山石窟,位于太原市西南四十公里处 的天龙山腰,东魏时创建。高欢在天龙山开凿石窟,高欢之子高洋建立北齐的晋阳为别都,继续在天龙山开凿石窟。

的天龙山腰,东魏时创建。高欢在天龙山开凿石窟,高欢之子高洋建立北齐的晋阳为别都,继续在天龙山开凿石窟。

天龙山石窟位于东西两峰悬崖半腰,这些石窟中,有东魏、北齐、隋、唐各代开凿的石窑二十七窟。东峰八窟,西峰十三窟,山北三窟,寺西南三窟,窟之间山径相通。现存石窟造像1500余尊,浮雕、藻井、画像1144幅。

天龙山石窟属灰白色砂岩,易雕凿,也易风化。其中东峰十二窟、西峰十三窟。

北魏末年分裂成东魏和西魏,虽然都以“大魏”为国号,但实际上都已是傀儡政权,东魏由高欢摄政,公元550年其子高洋称帝,改魏为齐,史称“北齐”。太原古称晋阳,东魏(534年—550年)、北齐(550年—577年)时为高氏的别都,高欢曾在天龙山修建避暑宫,使这里的佛教迅速兴盛起来,开始了大规模的石窟寺营造工程。

两座东魏窟和三座北齐窟都是方形窟室,三壁三龛的形制,东魏尊像组合皆三尊像,为正壁释迦、左壁弥勒、右壁阿弥陀的三世佛。西魏改为五尊像,倚坐的弥勒佛改为交脚坐的弥勒菩萨。东魏像清瘦,造像手法朴实、简洁,仍是“秀骨清像”的风格。北齐像更减少了动感,重在形体结构的雕造,雕塑语言臻于完美。同时,还可以看到龛形和窟形上对于建筑结构的关注,相当精确地再现当时木构建筑的原貌。

隋代仅有的一窟,保存着有名的“开皇石室铭”,可知建窟于隋代开皇四年(584年)。晋阳又是唐太祖李渊的龙兴之地,因此在唐代也是别都,地位重要,佛教更为发展,因而天龙山唐代开凿最多,达十五座,可以第9窟“漫山阁”为代表。这是一座上下两层的大窟,上层有8米高的弥勒佛倚坐像,下层以6米高的十一面观音像居中,左右分别为乘象的普贤和骑狮的文殊。造像丰腴、优雅,手法细腻。

总体来说,天龙山造像的艺术水平在同时代其他石窟之上,生动显示了石窟艺术由北朝向隋唐转化的进程。可惜的是20世纪20年代,天龙山石窟遭到难以置信的盗凿破坏,大批精品流失国外。

天龙山石窟的雕塑技巧比北魏大大前进了一步。东魏石雕比例适度,形象写实、逼真,生活气息浓郁。天龙山石窟以其造型的娴熟、比例的适当、线条的柔和、雕刻的精细为我们研究佛教、美术、雕刻、建筑各方面提供了丰富的实物资料,为中国古代雕塑艺术的典范,在世界雕塑艺术史上占有极为重要的作用。

2001年6月25日,天龙山石窟作为东魏至唐时期的石窟,被国务院批准列入第五批全国重点文物保护单位名单。