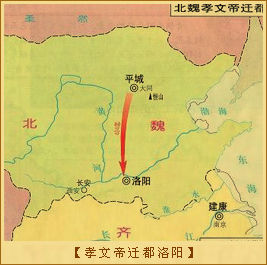

孝文帝迁都洛阳

公元490年,冯太后死后,孝文帝开始亲政。他亲政后办的第一件大事,就是把都城从山西平城(今山西大同市东北)迁到河南洛阳。

北魏自公元398年定都平城以后,经过近百年的时间形势已发生了很大变化,平城作为都城已很不适应。经济上说,平城地区土地贫瘠,交通不便,在京城人口剧增的情况下,粮食供应经常发生困难。军事上说,平城地处边境,北部的柔然经常骚扰,威胁京城安全,北魏以平城为中心统治其南方地区显得鞭长莫及,十分不便。政治上看,由于北魏统治之下阶级矛盾、民族矛盾日益尖锐,各地反抗起义不断发生,北魏统治者急需实行汉化政策,实现与汉族地主的进一步合作。而平城作为京城,鲜卑贵族集中与此,保守势力强大,不利于推行汉化政策。当时的洛阳,地处黄河、洛水之间,社会经济、文化均很发达,交通便利,且地处中原,如果迁都于此, 便于加强对中原地区的控制,并可攻伐江南,统一全国。由于以上原因,孝文帝亲政以后便下决心迁都洛阳。

便于加强对中原地区的控制,并可攻伐江南,统一全国。由于以上原因,孝文帝亲政以后便下决心迁都洛阳。

但是,迁都洛阳必然会遭到鲜卑族保守势力的竭力反对,他们世代居住平城,不愿迁都。为了实现迁都,北魏孝文帝制定了周密计划。首先为迁都做了大量的舆论和组织准备工作。他用阴阳五行说来解释迁都洛阳的必要性,认为西晋德金,北魏德水。北魏是继西晋以后的正统王朝,肩负统一全国的重任,而要实现统一全国,就不能偏居平城,应该像以前各朝代一样定都洛阳。在进行了大量的舆论宣传以后,孝文帝又花大力气说服一部分鲜卑贵族,让他们支持迁都,向他们说明迁都洛阳是为了让鲜卑族增长见识,一统天下,如果偏居平城,只能孤陋寡闻,无法实现创业大计,最后使一大批鲜卑贵族放弃保守成见,同意迁都洛阳。

为了顺利实现迁都洛阳,孝文帝以南伐为名,亲率20万大军南下,特命鲜卑旧贵族随军而行。当20万大军开进到洛阳之时,正好是秋雨连绵,道路泥泞,大军行进不便,鲜卑旧贵族长居北方,气候干燥,忍受不住雨淋风侵,加上长途行军,疲惫不堪,鲜卑旧贵族纷纷不愿继续南行,他们跪在孝文帝的马前,请求孝文帝停止南伐。孝文帝对他们的心态了解得十分清楚,见此情况,故意装出十分恼怒的样子,训斥他们说:“南伐是祖宗既定的大业,现在几十万大军正在冒雨行进,还没到前线,你们却贪生怕死,畏缩不前,这也太不像话啦!谁再阻挠南伐,我将按祖宗之法治罪”说话完毕,继续催马前进。跪在马前的鲜卑贵族见此情况,又连忙哀求:“皇上您只要暂停南行,您说什么都行。”孝文帝见时机已经成熟,就趁势下马,训斥他们说:“南伐是我们祖宗的既定大业,现在你们忍受不了雨淋疲惫之苦,不愿继续南伐,我只好答应你们的要求,但你们要听我的话,把国都迁到洛阳,我们以洛阳为京城,可以等待时机,继续南伐,完成祖宗大业。”这样一说,众群臣也就只好答应,再也不提反对迁都洛阳了。孝文帝又赶回平城,说服了其他贵族,终于在公元495年正式迁都洛阳。孝文帝利用保守势力害怕南伐之苦,终于喜剧性地完成了自己的迁都计划。

孝文帝力推改革,顺应历史潮流,放弃本民族旧俗,冲破重重阻碍,强力推行汉化政策,促进了以鲜卑族为中心的北方各少数民族的封建化,促进了北方各族的大融合,不愧为北魏杰出的政治家。