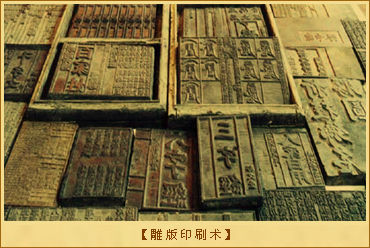

雕版印刷术

雕版印刷是最早在中国出现的印刷形式。1966年在南朝鲜发现雕版陀罗尼经,刻印于704年—751年之间,为目前所知最早的雕版印刷品。现存最早的标有年代的雕版印刷品是唐咸通九年(868年)的《金刚经》(现存大英博物馆),不过雕版印刷可能在大约2000年以前就已经出现了。

雕版印刷是在一定厚度的平滑的木板上,粘贴上抄写工整的书稿, 薄而近乎透明的稿纸正面和木板相贴,字就成了反体,笔划清晰可辨。雕刻工人用刻刀把版面没有字迹的部分削去,就成了字体凸出的阳文,和字体凹入的碑石阴文截然不同。印刷的时候,在凸起的字体上涂上墨汁,然后把纸覆在它的上面,轻轻拂拭纸背,字迹就留在纸上了。

薄而近乎透明的稿纸正面和木板相贴,字就成了反体,笔划清晰可辨。雕刻工人用刻刀把版面没有字迹的部分削去,就成了字体凸出的阳文,和字体凹入的碑石阴文截然不同。印刷的时候,在凸起的字体上涂上墨汁,然后把纸覆在它的上面,轻轻拂拭纸背,字迹就留在纸上了。

9世纪时,雕版印刷的使用已相当普遍。五代时期,不仅民间盛行刻书,政府也大规模刻印儒家书籍。自后唐明宗长兴三年(932)起,到后周广顺三年(953),前后二十二年刻印了九经、《五经文字》、《九经字样》各二部,一百三十册。

到了宋朝,雕版印刷事业发展到全盛时期,尤以浙江的杭州、福建的建阳、四川的成都刻印质量为高。宋太祖开宝四年(971)张徒信在成都雕刊全部《大藏经》,费二十二年,计一千零七十六部,五千零四十八卷,雕版达十三万块之多,是早期印刷史上最大的一部书。元、明、清三代从事刻书的不仅有各级官府,还有书院、书坊和私人。所刻书籍,遍及经、史、子、集四部。

雕版印刷对文化的传播起了重大作用,在一些方法中,雕版印刷优于铸造活字,首先像中文这样的语言有很大的字符集的情况下,雕版印刷在初期投入时会更便宜一些;其次,这个工艺也具有更多的艺术绘画的自由,例如图画和图表的绘制。但是也存在明显缺点:刻版费时费工费料;大批书版存放不便;有错字不容易更正;印刷版不耐用等。

近年,国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,该印刷技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。