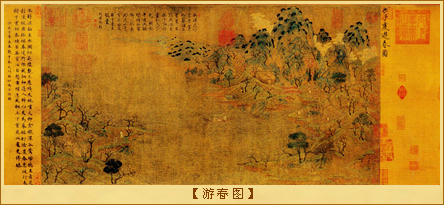

游春图

隋唐时,山水画已逐渐发展成为绘画中独立、成熟的一支。然而,可以引以为证的画作,则只有隋代山水画家展子虔的《游春图》。该画用青绿重着色法画贵族春游的情景,用笔细劲有力,设色浓丽鲜明。人马体小若豆,但刻划一丝不苟。此画已脱离了为山水为人物画背景的地位,独立成幅,反映了早期独立山水画的面貌。

《游春图》描绘了江南二月桃杏争艳时人们春游的情景, 于尺幅之内描绘了壮丽的山川和流连其中、乐而忘返的游客。图中展现了水天相接的广阔空间。青山叠翠,湖水融融,士人或策马山径或驻足湖边,仕女泛舟水上,熏风和煦,微波粼粼,桃杏绽开,绿草如茵,美不胜收。全画以自然景色为主,在设色和用笔上,颇为古意盎然,山峦树石皆空勾无皴,但线条已有轻重、顿挫的变化。以浓烈色彩渲染,烘托出秀美河山的盎然生机。山水重着青绿色,山脚用泥金,山上小树直接以赭石写干,树叶以水沈靛横点,大树多勾勒而成,松树不细写松针,直以苦绿沈点,人物用粉点成后,加重色于其上,分出衣褶。画法虽显草率,且只用“勾”法而没有“斫”、“皴”等画法,但青绿山水之体已初成,因此后人多认为展子虔的绘画开唐代李思训、李昭道“金碧山水”一派。

于尺幅之内描绘了壮丽的山川和流连其中、乐而忘返的游客。图中展现了水天相接的广阔空间。青山叠翠,湖水融融,士人或策马山径或驻足湖边,仕女泛舟水上,熏风和煦,微波粼粼,桃杏绽开,绿草如茵,美不胜收。全画以自然景色为主,在设色和用笔上,颇为古意盎然,山峦树石皆空勾无皴,但线条已有轻重、顿挫的变化。以浓烈色彩渲染,烘托出秀美河山的盎然生机。山水重着青绿色,山脚用泥金,山上小树直接以赭石写干,树叶以水沈靛横点,大树多勾勒而成,松树不细写松针,直以苦绿沈点,人物用粉点成后,加重色于其上,分出衣褶。画法虽显草率,且只用“勾”法而没有“斫”、“皴”等画法,但青绿山水之体已初成,因此后人多认为展子虔的绘画开唐代李思训、李昭道“金碧山水”一派。

《游春图》构图壮阔沉静,富有典丽的装饰意味,标志着山水画即将进入成熟期。在存世的山水卷轴画中,《游春图》是迄今发现年代最早、保存最完整的一幅,现藏于北京故宫博物院,这也是现存的最早的卷轴画。这幅画历经周折,终存于故宫博物院,还有一段故事。

清代末年,中华民族的瑰宝屡遭劫掠。1924年,溥仪仓皇离开紫禁城的时候,带走不计其数的历代珍贵文物,其中就包括展子虔的《游春图》。伪满覆灭后,被溥仪潜移出宫的历代书画珍品皆散失于长春、通化一带。古董商人纷纷赶赴东北抢收,《游春图》就是在这种背景下被古董商人马霁川收购的。

1946年,我国著名的文物收藏家、书画家、诗人张伯驹从友人处得知马霁川要把《游春图》卖给外国人的消息后,驱车直赴马霁川的住地。张伯驹的到来,让马霁川措手不及,十分狼狈。他原想神不知鬼不觉地把这件稀世珍宝转手洋人,获取暴利,但是张伯驹的脾气他是知道的,不卖怕是不行。张伯驹系张锦芳之子,后过继给其伯父张镇芳。不过这位昔日的阔公子,虽然为了收藏真迹国宝从未吝惜过金钱,但是如今却负债累累,于是马霁川便开出了800两黄金的高价。张伯驹手中哪有这个数额的黄金啊,但他不能坐视奸商将国宝盗卖国外,于是立即通知故宫博物院,建议院方致函古玩商会,不准此卷出境。

事隔不几日,张伯驹得到消息,故宫博物院经费不足,无力收购。于是,他驱车至北平和平门外的文化街琉璃厂,他早年收藏字画,经常光顾这个地方,因此与这里的关系十分密切。一下车,他就被老板和伙计们团团围住了。

张伯驹先进了荣宝斋,坐下便说:“有一幅《游春图》,此卷有关中华民族的历史,万万不能出境。如果有谁为了多赚金子,把它转手洋人,谁就是民族败类,千古罪人,我张某决不会轻饶了他。”他接着又进了一得阁、德古斋、庆云堂……每进一店铺,都是这番话。

马霁川见《游春图》一事闹得满城风雨,又经人多次通融,终于同意降价让于张伯驹。张伯驹决定把居住多年的弓弦胡同这所居宅割爱出让,这套居宅原是太监李莲英的旧墅,是北平城内少有的豪华住宅。他把让屋所得的2.1万美金兑换成220两黄金,与中间人一起将黄金交付马霁川时,马霁川却借口金子成色不好,要再追加20两。当时,张伯驹手头拮据,实在不好凑足20两黄金。张夫人问清详情后,便打开自己的箱子,从箱底层取出一个包裹,一层层打开,缕缕金光闪射。她用手抚摸着心爱的首饰,又一层层包好,递给丈夫。张伯驹终于保住《游春图》,解放后他将《游春图》献给了国家。