隋代佛教

公元589年,隋文帝杨坚结束了南北朝的长期分裂局面,建立了全国统一政权。他实行了一些有利于社会经济发展的政策, 在思想上也加强了对人民的控制。他认识到佛教、道教和儒家伦理纲常都是对巩固封建统治有利的,所以推行“三教”并用的政策。在抬高儒学地位的同时,大力支持佛教和道教势力的发展。在意识形态领域里,宗教的流行使哲学唯心主义居于上风。

隋代虽然立国不久,但在政治上统一了南北两朝,各种文化也出现了综合的新形式,佛教也综合南北体系,而有新的教学、宗派建立,形成了划时期的特色。

隋代虽然立国不久,但在政治上统一了南北两朝,各种文化也出现了综合的新形式,佛教也综合南北体系,而有新的教学、宗派建立,形成了划时期的特色。

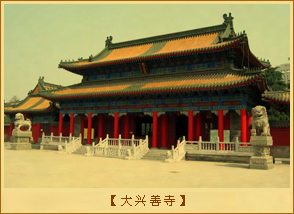

隋文帝即位后,就改变了周武帝毁灭佛法的政策,而以佛教作为巩固期统治权的方针之一。他首先下令修复毁废的寺院,允许人们出家,又令每户出钱营造经像,京师(长安)及并州、相州、洛州等诸大都邑由官家缮写一切经,分别收藏在寺院及秘阁之内,从而天下风从,民间的佛经数量远超儒家的六经。文帝一生致力于佛教的传播。在度僧方面,他于开皇十年(公元590年)听许以前私度的僧尼和人民志愿出家,一时受度的多到五十余万人。在建寺方面,他于即位初年,即改周宣帝所建立的陟岵寺为大兴善寺,又令在五岳各建佛寺一所,诸州县建立僧、尼寺各一所,据传他所建立的寺院共有三千七百九十二所。在建塔方面,文帝曾得天竺沙门给他的佛舍利一包,即位后,令全国各州建立舍利塔安置,前后共三次立塔一百十所。此外,文帝在建国初年,仿北齐的制度,设置昭玄大统、昭玄统、昭玄都及外国僧主等僧官,以管理僧尼的事务。他于开皇元年授名僧僧猛为隋国大统(即昭玄大统)三藏法师,七年(公元587年)又命昙迁为昭玄大沙门统,至十一年(公元591年)又诏灵裕为国统。至于地方僧官则有统都、沙门都、断事、僧正等的设置。文帝十分提倡佛教义学,他以长安为中心建立了传教系统,选聘当时各学派著名的学者,集中在都邑,领导教学。

隋炀帝也笃好佛教,他为晋王时,曾迎请名僧智顗为授菩萨戒,并尊称智顗为智者。即位后,在大业元年(公元605年)为文帝造西禅定寺,又在高阳造隆圣寺,在并州造弘善寺,在扬州造慧日道场,在长安造清禅、日严、香台等寺,又舍九宫为九寺,并在泰陵、庄陵二处造寺。并曾令天下州郡行道千日,总度千僧,亲制愿文,自称菩萨戒弟子。又铸刻新像三千八百五十躯,修治旧像十万零一千躯,装补的故经及缮写的新经,共六百十二藏。炀帝还在洛阳的上林园内创设翻经馆,罗致译人,四事供给,继续开展译经事业。

隋代译经,主要译师有北天竺乌场国的那连提耶舍(公元490年—589年)。他原在北齐译经,曾因齐亡佛教被毁,而改著俗装。隋兴,应文帝之请,住长安大兴善寺,从开皇二年到五年(公元582年—585年),更译出《大庄严法门经》等八部二十三卷。同时又有他的同乡沙门毗尼多流支来长安,于开皇二年译出《大乘方广总持经》、《象头精舍经》。又有中天竺婆罗痆斯优婆塞达磨阇那于开皇二年译出《业报差别经》一卷。阇那崛多(公元527年—604年)原在北周译经,周武帝毁灭佛教时,被迫回国,中途为突厥所留,开皇四年,文帝应昙延等三十余人之请,遣使延请他东