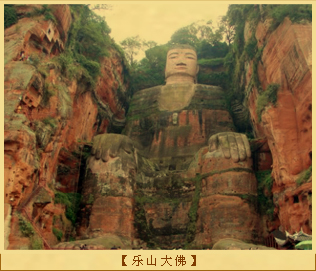

乐山大佛

宗教圣地凌云山,独傲群峰,俯视众生。奇特的自然气象、丰富的人文景观、和谐的山水凌园,融合成天造地设的诗境画廊。世界著名的乐山大佛就雕凿在凌云山栖霞峰临江峭壁上。乐山大佛又名凌云大佛,是唐代摩岩造像中的艺术精品之一,也是世界上最大的石刻弥勒佛坐像。

宗教圣地凌云山,独傲群峰,俯视众生。奇特的自然气象、丰富的人文景观、和谐的山水凌园,融合成天造地设的诗境画廊。世界著名的乐山大佛就雕凿在凌云山栖霞峰临江峭壁上。乐山大佛又名凌云大佛,是唐代摩岩造像中的艺术精品之一,也是世界上最大的石刻弥勒佛坐像。

乐山大佛开凿于公元713年。通高71米,佛头与山齐,足踏大江,双手抚膝。大佛体态匀称,神势肃穆,依山凿成,临江危坐。他代表未来,象征光明、吉祥和希望。在大佛左右两侧沿江崖壁上,还有两尊身高10余米,手持戈戟、身着战袍的护法武士石刻,数百龛上千尊石刻造像,形成了庞大的佛教石刻艺术群。

大佛头顶共有螺髻1021个,远看发髻与头部浑然一体,实则以石块逐个嵌就。长达7米的佛耳和隆起的鼻梁,不是原岩凿就,而是用木柱作结构,再抹以锤灰装饰而成。乐山大佛的两耳和头颅后面,具有一套设计巧妙、隐而不见的排水系统,对保护大佛起到了重要的作用,使佛像不至被雨水侵蚀。

据唐代韦皋《嘉州凌云大佛像记》和明代彭汝实《重修凌云寺记》等书记载,乐山大佛开凿的发起人是海通和尚。海通是贵州人,结茅于凌云山中。因为凌云山位于岷江、青衣江、大渡河三江汇流处,每到雨季来临,肆虐的洪水,像脱缰的野马横冲直撞,吞没了农田和房屋,百姓苦不堪言。此情此景促使海通和尚立下一个宏愿,在凌云山上开凿一尊与山齐高的大佛像,凭借佛的威力,镇伏洪水,保佑苍生。直至公元803年,佛像终于完工,历时90年。刚刚凿刻好的大佛,不是我们今天看到的这个样子,它身穿彩衣璎络披肩,金碧辉煌,端坐在为之遮风避雨的十三层木制楼阁大像阁内,气势恢弘。公元13世纪末,大像阁不幸毁于战火,乐山大佛从此裸露在风雨之中。

乐山大佛在一千多年的漫长岁月中,饱受自然风雨侵蚀,以致佛身千疮百孔,面目全非。1990年,政府拨款对大佛头部进行了比较彻底的维修,同时增加了一些配套设施及服务设施。1996年12月,乐山大佛被联合国教科文组织批准为“世界文化与自然遗产”,列入《世界自然与文化遗产名录》。