黄巢

中国历史上有一个十分有趣的现象,只要一个王朝的统治到了后期,领导民众起义并走向胜利的,是一些有文化、有能力的人士,可是,到了最后,这些领导者往往会因为个人私欲而让起义变质为争权夺势。这是民众的悲剧,也是历史的悲剧。

唐代历史上的黄巢起义,也未能走出这个历史的怪圈。

黄巢,唐末曹州冤句(今山东曹县西北)人。原本靠贩运私盐为生。在唐代,因为官府对食盐进行专卖,所以私自贩盐是违法行为。然而,贩卖私盐能牟取暴利,所以在沿海地区,仍然有很多私盐贩在活动,他们大多成群结队,而且拥有私家武装,以便被官军发现时进行武装抵抗。因此,私盐贩们大都具有丰富的斗争经验和指挥和调度才能。

黄巢,唐末曹州冤句(今山东曹县西北)人。原本靠贩运私盐为生。在唐代,因为官府对食盐进行专卖,所以私自贩盐是违法行为。然而,贩卖私盐能牟取暴利,所以在沿海地区,仍然有很多私盐贩在活动,他们大多成群结队,而且拥有私家武装,以便被官军发现时进行武装抵抗。因此,私盐贩们大都具有丰富的斗争经验和指挥和调度才能。

因为贩卖私盐,黄巢的家中也十分富有,所以他幼年的时候有条件读书。在青年时代,因为交游广泛,黄巢养成了一种豪侠之气。他喜欢骑射和剑术,对文学也颇感兴趣。他深知与贩私盐这种与朝廷对抗的行为始终不是长久之计,便先后几次赴长安参加科举考试。但是,因为当时政治腐败,科举考试也不能做到公平选拔人才,所以黄巢几次都是名落孙山。悲愤的黄巢写下了一首题为《不第后赋菊》的诗:

“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香气透长安,满城尽带黄金甲。”

诗中透露出一种豪情与霸气。经过科举考试的挫折,黄巢对通过科举改变命运的憧憬已经完全破碎,他把自己的不满和愤怒隐藏在对菊花的咏叹之中,同时也决定再也不和这个腐朽的朝廷妥协。

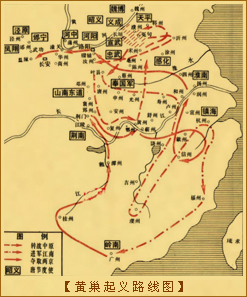

唐朝末年的腐朽统治,使百姓不堪重负,而藩镇割据局势下频繁的混战,更是给普通民众的生活带来破坏性的打击。终于,在公元874年,濮州人王仙芝、尚君长等人率领三千百姓在濮阳起义反唐。875年,黄巢带领他的家族成员,号召民众响应起义。不久,两路起义军在曹州胜利会合,他们乘胜再战,几个月内攻占了附近许多州县,队伍也发展到几万人。起义军在黄淮流域的胜利,威胁到唐朝的漕运,影响了唐王朝的经济命脉。唐王朝派重兵进行围剿,王仙芝与黄巢在强敌面前,把部队化整为零,流动作战,转战河南。

围剿失败之后,唐朝政府采用诱降政策,黄巢极力劝阻王仙芝不要妥协,才保住了起义队伍的团结。然后,黄巢和王仙芝兵分两路,独立作战。公元878年,王仙芝被官军俘虏后遇害,黄巢率领部队继续作战,壮大了起义队伍,也扩大了胜利成果。在部下的推举下,黄巢成为义军领袖,号称“冲天大将军”。

因为唐朝政府加强了对东都洛阳的防守,所以起义军在中原未能打开局面,开始转战江南,进入浙东。起义军一路上势如破竹,接连打下越州、衢州(今浙江衢县);接着,又劈山开路,打通了从衢州到建州(今福建建瓯)的七百里山路。经过一年多的长征,一直打到广州。此时起义队伍已经有百万之众。随后,黄巢转战桂林,率军北伐,并且发布檄文,正式向腐朽的唐朝政府宣战。

公元880年,义军先后攻占了洛阳和长安。在百姓的拥戴下,黄巢登基称帝,建国号大齐。然而就在黄巢和他的部队击掌相庆的时候,失败的种子却已经悄悄地萌发了。

由于麻痹轻敌,尚未取得完全的胜利的黄巢,没有派劲旅去追歼唐王朝的残余力量。因此,朝廷得以重新站稳脚跟,向各地节度使发号施令来围攻起义军。此外,后代历史学家批评最多的是,起义军渡江北上后,原本已具备建立根据地的良好条件,但他们却只注意流动作战,招降纳叛,连洛阳这样的要地,也没有派重兵驻守。进入长安后,他们也没有乘唐政府分崩离析的大好形势,有计划地消灭关中的节度使势力,巩固和扩大根据地。这样,起义军逐渐由主动变为被动。

唐朝军队不久就利用黄巢的这些致命疏忽包围了长安。长安城里农民军面临的形势虽然很严峻,但义军仍有冲破敌人包围的可能性。然而值此成败的关键时刻,大将朱温却叛变投降,将农民军推向了绝境。经过一番苦战之后,黄巢军队因为物资短缺,不得不在公元883年放弃长安,再次开始了四处流动作战的历程。可是,这时的起义军已经不像当初那样英勇善战,而黄巢的敌人们,则比当初还要强大,特别是沙陀贵族李克用的参战,给起义军造成了沉重的打击,起义军节节败退,而且逐渐被瓦解。公元884年,黄巢兵败之后自杀,曾经轰轰烈烈的大起义就这样走向了尾声。

黄巢率领百姓起义,转战大半个中国,与唐朝政府交战将近十年,将已经完全腐朽的唐帝国打得七零八落,敲响了大唐帝国的丧钟;同时,黄巢起义也鼓舞了人民反抗强权的斗志,激励着人民为了争取公平与正义而继续奋斗。