武举

武举,是唐代武则天始创的选拔武将的考试,至清朝时改称武科。历史上武举一共进行过约五百次。相对于文科举,武科举较为不受重视。历朝的武举时而被废,时而恢复。而武举出身的地位亦低于文科出身的进士。

武举,是唐代武则天始创的选拔武将的考试,至清朝时改称武科。历史上武举一共进行过约五百次。相对于文科举,武科举较为不受重视。历朝的武举时而被废,时而恢复。而武举出身的地位亦低于文科出身的进士。

武则天执政时期,武举由兵部主持武举考试,考试科目有马射、步射、平射、马枪、负重摔跤等。宋代规定,武举不能只有武力,还要考问军事策略。

到了明朝,把军事谋略置于军事技术之上,如果在答策的笔试中不及格,便不能参加武试。但明代的军事职位多半由世荫承袭,再加上由行伍逐步提拔起来的,武举选将只是个补充形式。清代的情况就大不相同。由于清朝统治者出身于游牧民族,善于骑射,因此对武举的重视程度大大超过明代。清代武官虽然仍以行伍出身为“正途”,由武举出身的次之,但武举出身者数量不断增大,在军中占有相当比例。加上封建国家大力提倡,制度日益严密,录取相对公正,因此,民间习武者对武举考试趋之若鹜,民间习武之风兴盛一时。

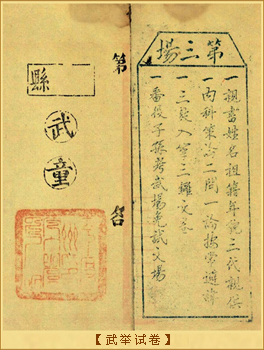

初期,武举的笔试考三题,试策两题,另一题论考四书。后来四书的题目改为默写武经。武试则最少要求骑射九矢中三,步射九矢中五。至清朝时,改为先试马步射,马射二回六矢,中三为合。步射九矢中五为合。之后比力气,包括拉硬弓、舞刀、举石。弓分八、十、十二力;刀分八十、一百、百二斤;石分二百、二百五十、三百斤。合格者才考笔试。

宋以前并没有“武状元”之设。首名武状元产生于宋神宗时,为福建人薛奕,后与西夏作战时战死。历史上著名的武将唐代的郭子仪、北宋徐徽言、明代戚继光等都是武举出身。