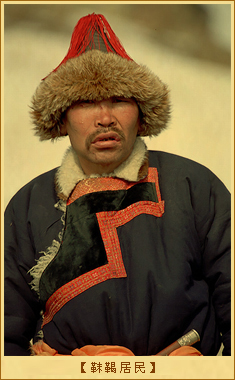

靺鞨

靺鞨,中国古代民族,自古生息繁衍在东北地区,是满族的先祖。先世可追溯到商周时的肃慎和战国时的“挹娄”。北魏称“勿吉”,唐时写作靺鞨。

靺鞨最初有数十部,后逐渐发展为七大部。主要分布在粟末水(今松花江)和黑水(今黑龙江)一带。以粟末靺鞨和黑水靺鞨最强大。南部的粟末部较为先进,种植粟、麦、穄等作物,养猪、马,以米酿酒,以猪皮为衣。最北方的黑水部使用铁器,善用自造毒药敷于箭矢,以射禽兽。7世纪初,粟末诸部役属于高句丽。

725年,唐在黑水靺鞨地区置黑水府,以其首领为都督,其余各部隶属于都督府,称为州,各部首领为州刺史,唐派长史监领之。粟末靺鞨于698年曾建立震国(后改称渤海),其首领大祚荣受封为渤海郡王。

725年,唐在黑水靺鞨地区置黑水府,以其首领为都督,其余各部隶属于都督府,称为州,各部首领为州刺史,唐派长史监领之。粟末靺鞨于698年曾建立震国(后改称渤海),其首领大祚荣受封为渤海郡王。

在中原文明的强有力影响下,渤海政权迅速完成了封建化的进程,各项制度仿效唐朝,其职官制度:中央置有中台、宣诏、政堂等三省和忠、仁、义、礼、智、信等六部。由于社会相对安定,铁器在生产中大量使用,加以受中原先进生产技术的影响,渤海的社会经济有了显著的发展和进步。农业已成为最主要的生产部门,大面积种植水稻并在今延边地区一带培育出著名的卢城稻。畜牧业也有较大的发展,各项手工业的生产也达到了较高的水平。随着经济的发展,涌现出一批新兴城市,至其末年已有一百余座,其中上京城周长三十二里,建筑宏伟壮丽,形制模仿长安,为当时东北最大城市。交通相当发达。同内地的“就市交易”及互市岁岁不绝,与日本的海上贸易也相当活跃,一次交易往往超过数十万钱。

文化教育也有很大发展。渤海不断派遣诸生到长安太学“习识古今制度”,其文字使用汉字,在五京周围等发达区域,以中原教育为模式,自上而下地建立了较为系统的教育体制。无论是儒学、宗教、文学、音乐、歌舞、绘画、雕塑以及科学技术等等,都取得了一定的成就,涌现出一批著名学者、文学家、艺术家、航海家等。

926年为辽太祖耶律阿保机攻灭,部分遗民建立定安国,后亦并入辽。10世纪后,靺鞨改称女真。