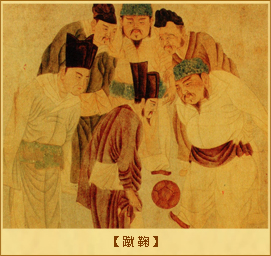

蹴鞠

“蹴鞠”一词,最早载于《史记•苏秦列传》,苏秦游说齐宣王时形容临苗:“临苗甚富而实,其民无不吹竿、鼓瑟、蹋鞠者”。蹴鞠又名“蹋鞠”、“蹴球”、“蹴圆”、“筑球”、“踢圆”等,“蹴”即用脚踢,“鞠”系皮制的球,“蹴鞠”就是用脚踢球,它是中国一项古老的体育运动。

蹴鞠流传了两千三百多年,它起源于春秋战国时期的齐国故都临淄,唐宋时期最为繁荣,经常出现“球终日不坠””,“球不离足,足不离球,华庭观赏,万人瞻仰”的情景。

蹴鞠流传了两千三百多年,它起源于春秋战国时期的齐国故都临淄,唐宋时期最为繁荣,经常出现“球终日不坠””,“球不离足,足不离球,华庭观赏,万人瞻仰”的情景。

蹴鞠——起源

蹴鞠在中国起源非常早,可以上溯至战国时代。到了汉代,蹴鞠已经发展成为一项非常专业化的运动,并且有比较健全的比赛规则。汉朝皇室中的蹴鞠规模很大,设有专门的球场,四周还有围墙和看台。在当时比较正规的蹴鞠比赛分为两队,双方各有十二名队员参加,以踢进球门的球数的多少来决定胜负。由于蹴鞠的对抗性强,在当时多盛行于军队的军事训练中。东汉李尤《鞠城铭》述:“圆鞠方墙,仿像阴阳。法月衡对,二六相当。建长立平,其例有常。不以亲疏,不有阿私。端心平意,莫怨是非。”

至唐宋,蹴鞠的形制有的很大的改变,技术也有很大的提高。有宫庭的数百人一起参加的大型活动,也有家庭式的几个人的小比赛。宋代除了设有球门的比赛形式以外,还盛行以表现个人技巧的踢法,谓之“白打”。既有单人表演,亦有二三人乃至十余人的共同表演。《水浒传》中所述的高俅就是因球艺高超而成为皇帝的宠臣。

至清代,爱好溜冰的满族人曾将其与滑冰结合起来,出现了“冰上蹴鞠”的运动形式。清代中叶以后,随着西方现代足球的传入,中国传统的蹴鞠活动被现代足球所取代。