辛弃疾墓

辛弃疾,字幼安,号稼轩,为南宋著名爱国词人、抗金英雄。官授江西、湖北等地安抚使,因力主抗金,屡遭贬谪。他晚年在铅山瓢泉度过了二十春秋,死后墓葬于陈家寨乡鼓楼门阳源山麓。《铅山县志》载:“辛忠敏弃疾墓,在七都虎头门。宋绍定间赠光禄大夫,敕葬于此。旧有金字碑立驿道旁,曰稼轩先生神道。”

辛弃疾,字幼安,号稼轩,为南宋著名爱国词人、抗金英雄。官授江西、湖北等地安抚使,因力主抗金,屡遭贬谪。他晚年在铅山瓢泉度过了二十春秋,死后墓葬于陈家寨乡鼓楼门阳源山麓。《铅山县志》载:“辛忠敏弃疾墓,在七都虎头门。宋绍定间赠光禄大夫,敕葬于此。旧有金字碑立驿道旁,曰稼轩先生神道。”

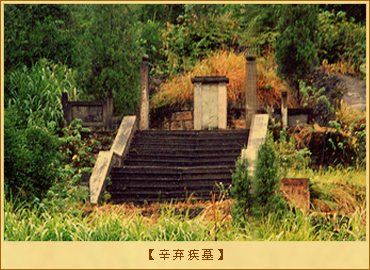

辛弃疾墓位于江西省铅山县陈家寨乡西南鼓楼门(又名虎头门)阳源山颜家垄,距县城约25公里。辛墓座北面南,左右双峰,如拱如抱。当地人为了纪念辛弃疾,改称此山为稼轩山。该墓墓基保存完好,墓周围用麻石砌成,墓道路旁原立有“稼轩神道”石碑一方,早于清雍正年间毁佚。从现存的一块墓碑的铭文中,可以得知清乾隆四十八年(1783年),由辛弃疾第25代玄孙三人共同重修,并勒石为记。

辛弃疾墓于1959年被江西省政府列为重点文物保护单位。1981年再次拨款重修。如今修复后的辛弃疾墓茔占地51.5平方米,墓高2.5米,四周仍以麻石护围,前立乾隆年间原碑。墓茔前方左右各立仿古水泥柱两根,柱上刻有郭沫若为济南辛氏纪念祠所作的楹联一幅:“铁板铜琶继东坡高唱大江东去;美芹悲黍冀南宋莫随鸿雁南飞”。墓前还砌有祭拜台一座,台下有石阶与山路相连。整个墓区给人一种庄重、肃穆之感。每逢清明时节,春雨萧萧,百草勃发,前来祭扫、凭吊的游人、群众来去不绝。

辛弃疾(1140年—1207年)山东历城人,宋朝著名的抗金英雄,殁后二十六年,即绍定六年(1233年)朝廷追赠辛弃疾光禄大夫,敕葬于此。现存墓碑为清乾隆四十八年(1783)辛氏二十五代裔孙重立,碑文:“显故考辛公稼轩府君之墓”。 1981年以后,两次修缮。 19级石阶以上近 60平方米台地之一,砌4层麻石墓圈,直径4米,封土高 2.5米。墓前矗立原碑。两侧望柱高 1.8米,镌“铁板铜琶继东坡高唱大江东去美芹悲黍翼南宋莫随鸿雁南飞”联。台地、石阶周围护栏杆。

辛弃疾离开人世 60年后,爱国诗人谢枋得在辛墓前盘醒数日,写下了一篇感慨纵横,忧愤满纸的《祭辛稼轩先生墓记》,宋史对此有一段传奇色彩甚浓的记述:“咸淳间,史馆校勘谢枋得过辛弃疾墓旁僧舍,有疾声大呼于堂上,若鸣其不平,自昏墓至三鼓不绝色。枋得秉烛作文,但且祭之,文成而声始息。”姑且勿论是否真有此事,但古人对辛弃疾难以释怀的情绪却是绝对真实的。

辛弃疾是中国文学史上杰出的爱国词人,他的词鼓舞了无数志士仁人;他又是南宋时期的一位有眼光有魄力的政治家,提出了许多有远见的抗击侵略、收复失地的建议;做地方官时,他更有许多政绩。他是一个兼具文才武略的民族英雄。

辛弃疾晚年生活在铅山,终老于铅山。在这里,他度过了十余载暮年时光,填成了《稼轩长短句》中大量的词章。

辛公以身许国,奋斗不息的精忠大义,以及词作上的卓越成就,必将流芳百世,光照千秋。