元大都

大都,又称汗八里(突厥语,意为汗城)。本为金中都,1215年被成吉思汗攻破,改用燕京旧名。至元元年(1264年),改称中都。至元九年,被元世祖定为首都,称为大都。由于历经战乱,城池残破,元世祖令其谋臣刘秉忠规划设计,另建新城。

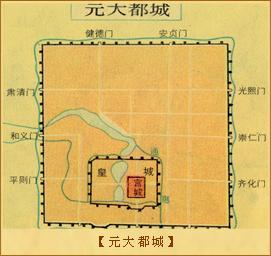

自至元四年(1267年)开工兴建,到至元二十二年(1285年)全部建成,历时18年之久。原先的金中都城址位于今北京城西南部莲花池以东(从战国时代的燕都蓟城起,这个城址始终未变),因为城内的宫殿已惨遭破坏,只有城外金朝的离宫——大宁宫尚保存完好,元大都的新城便以它为中心,建在旧城东北的高梁河水系上面。城周28600米,南北略长,呈长方形,有11座城门,“人烟百万”(权衡《庚申外史 》)。城市布局基本上采用传统的中轴对称的格式,有南北干道和东西干道各9条。钟、鼓楼耸立在市中心。皇城在城南的中部,环绕太液池形成三组建筑。在太液池东岸,是属于皇帝的一组宫殿,叫做“大内”,即现今紫禁城的前身;西岸有南北两组宫殿,南面是太子居住的隆福宫,北面为皇太后居住的兴圣宫。宫殿建筑既保留汉族宫殿的传统风格,也吸收许多兄弟民族和外国的建筑技巧,非常雄伟壮丽。这些庄严雄伟的宫殿建筑群,和太液池妩媚多姿的水上景色紧密结合,呈现出人工美与自然美交相辉映的奇妙效果。市场分布在城市的北部,主要集中在三处,一处叫羊角市(今北京西四附近),一处叫旧枢密院角市(今北京东四西南),还有一处叫斜街市,处在积水潭的北岸。积水潭是当时新开通的南北大运河的终点,水运便利,所以斜街市一带商业荟萃,是全城商业最繁荣的地方。大都不仅是全国的政治中心,也是一个商业中心。世界各国的使节、商人、僧侣、旅行家络绎不绝地来到大都。其壮丽富庶闻名于当时整个世界,马可•波罗曾无限赞叹地描述大都说:“城是如此美丽,布置的如此巧妙,我们竟是不能描写他了!”

》)。城市布局基本上采用传统的中轴对称的格式,有南北干道和东西干道各9条。钟、鼓楼耸立在市中心。皇城在城南的中部,环绕太液池形成三组建筑。在太液池东岸,是属于皇帝的一组宫殿,叫做“大内”,即现今紫禁城的前身;西岸有南北两组宫殿,南面是太子居住的隆福宫,北面为皇太后居住的兴圣宫。宫殿建筑既保留汉族宫殿的传统风格,也吸收许多兄弟民族和外国的建筑技巧,非常雄伟壮丽。这些庄严雄伟的宫殿建筑群,和太液池妩媚多姿的水上景色紧密结合,呈现出人工美与自然美交相辉映的奇妙效果。市场分布在城市的北部,主要集中在三处,一处叫羊角市(今北京西四附近),一处叫旧枢密院角市(今北京东四西南),还有一处叫斜街市,处在积水潭的北岸。积水潭是当时新开通的南北大运河的终点,水运便利,所以斜街市一带商业荟萃,是全城商业最繁荣的地方。大都不仅是全国的政治中心,也是一个商业中心。世界各国的使节、商人、僧侣、旅行家络绎不绝地来到大都。其壮丽富庶闻名于当时整个世界,马可•波罗曾无限赞叹地描述大都说:“城是如此美丽,布置的如此巧妙,我们竟是不能描写他了!”

元大都新城规划最有特色之处是以水面为中心来确定城市的格局,这可能和蒙古游牧民族“逐水草而居”的传统习惯与深层意识有关。由于宫室采取了环水布置的办法,而新城的南侧又受到旧城的限制,城区大部分面积不得不向北推移。元大都新城中的商市分散在皇城四周的城区和城门口居民结集地带。其中东城区是衙署、贵族住宅集中地,商市较多,有东市、角市、文籍市、纸札市、靴市等,商市性质明显反映官员的需求。北城区因郭守敬开通通惠河使海子(积水潭)成了南北大运河的终点码头,沿海子一带形成繁荣的商业区。海子北岸的斜街更是热闹,各种歌台酒馆和生活必需品的商市汇集于此,如米市、面市、帽市、缎子市、皮帽市、金银珠宝市、铁器市、鹅鸭市等一应俱全。稍北的钟楼大街也很热闹,尤其引人注目的是在鼓楼附近还有一处全城最大的“穷汉市”,应是城元大都西城桓土城遗址。