元朝对西藏的管理

11世纪中叶,西藏地区成为元朝的一个行政区域,并在元朝的扶持下,建立了萨迦地方政权。1247年,萨迦派第4代法王萨迦班智达贡噶坚赞应蒙古王子阔端邀请前往凉州(今甘肃武威),代表西藏各派僧俗势力与蒙古王室建立了政治上的联系,接受了西藏地方归顺蒙古的条件。

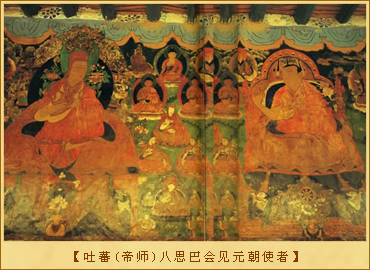

1260年,元世祖忽必烈封萨迦派第5代法王八思巴为国师。1264年元朝设总制院(后改为宣政院),八思巴以国师身份领导总制院,负责管辖全国佛教事务和藏区行政事务。次年,八思巴奉忽必烈之命返回西藏,划卫藏13万户,并推荐释迦桑波担任西藏地方的首席行政官 员“本钦”,经忽必烈批准。

员“本钦”,经忽必烈批准。

从此,确立了政教合一的萨迦地方政权在西藏地区的统治。作为中央政府的元朝,对西藏地方进行了全面的施政。元朝除在中央设总制院管辖西藏地方的军政和宗教事务外,又下设乌斯藏、纳里速、古鲁孙等三路宣慰使都元帅府,具体负责处理西藏的卫(前藏)、藏(后藏)、阿里等地的军政事务;于阿里设元帅二人,管理军务,当地的古格等地方势力仍然保留,准其继续行使对属民的管辖权;于卫、藏地区设都元帅二人,管理当地蒙古驻军,又设13个万户府,作为地方行政机关,管理民政,有的亦兼管军务。元朝中央派驻西藏总管一切的宣慰使,有时即由萨迦本钦兼任。

元朝规定,从中央的宣政院,到吐蕃各宣慰使司都元帅府,万户以上的重要官员,都由宣政院或帝师提名,由皇帝委任。各级官员都是“僧俗并用”、“军民通摄”,即不但管理军政,而且同时管理民政。这种僧俗官员并行的制度,以后一直延续下来,成为历届西藏地方政权沿用的定制。

元朝政府曾多次派遣官员赴西藏地区清查户口,对卫藏13个万户的属民户口作了较准确的统计,并按每个万户的实有人口,确定了应缴纳的贡物品种及数量。

元朝政府根据各地人口疏密和物产丰啬的不同情况,先后在西藏地区设立了15个“甲姆”(驿站)、其中卫(拉萨)地区4个,藏(日喀则)地区7个,阿里地区4个。各甲姆之间又设若干小甲姆。并特设转运一名,专管驿站交通事宜。规定驿道沿途居民,负责传送公文,供给马匹,供应往来官员食宿。西藏地区的乌拉制度,就是由此形成的。为了军事需要,元朝政府还在西藏各地专门设立了一种“马甲姆”,即军站。

除以上措施外,元朝的历法和刑法也推行到西藏地区,萨迦本钦即根据元朝法律重订了西藏地区的民刑律例。

1368年,明朝建立。第二年,明太祖朱元璋即派人赴藏联络,对西藏各地僧俗首领加以安抚,承认他们的固有地位,但需要上交元朝封赐的旧印,由明朝重新任命并颁发新。

1372年,元朝最后的一位摄帝师(即代理帝师)喃加巴藏卜率先归顺明朝,明朝封他为炽盛佛宝国师,赐玉印一颗。喃加巴藏卜还先后向明朝举荐了元朝在卫藏地区的旧官员100多名,明朝都分别授给他们各级官职。之后,西藏地区的僧俗地方势力,纷纷来到明朝首都南京,请求册封,明朝一律授以新的官职。